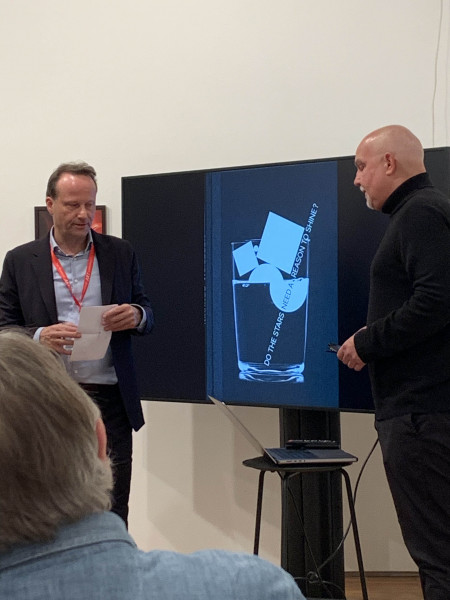

Ein Künstlergespräch zum Künstlerbuch „DO THE STARS NEED A REASON TO SHINE?“ zwischen Markus Weisbeck und Eva Linhart am Sonntag, den 27. November 2022, um 15 Uhr in der Kai Middendorff Galerie, Niddastraße 84, 60329 Frankfurt am Main

Kai Middendorff (KM): Ich freue mich, dass Sie den Weg in die Kai Middendorff Galerie zu dem Künstlergespräch mit Markus Weisbeck und Eva Linhart gefunden haben.

Eva Linhart ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Sie leitet die Abteilung Buchkunst und Grafik am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Ich gehe später auf ihren Lebenslauf ein.

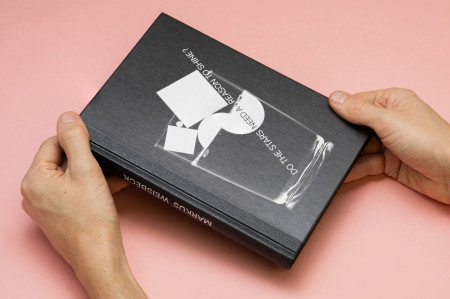

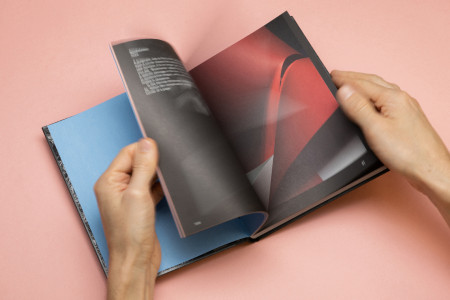

Markus Weisbeck ist Grafikdesigner und Künstler – wenn solche Berufsbezeichnungen heutzutage überhaupt noch sinnvoll und hilfreich sind, was ich bezweifle. Es ist seit 2012 die vierte Ausstellung mit Arbeiten von Markus Weisbeck in dieser Galerie.  Bei der aktuellen Ausstellung steht eine neue Arbeit von Markus Weisbeck – ein Künstlerbuch – im Mittelpunkt. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen und Eva hat sich gewünscht, dass es während des Gesprächs durch die Reihen geht, damit jeder die Möglichkeit hat, einen Blick hineinzuwerfen, es anzufassen und zu blättern. Das Künstlerbuch trägt den Titel „DO THE STARS NEED A REASON TO SHINE?“. Markus hat zwei Jahre lang daran gearbeitet und ich habe mich komplett herausgehalten. Denn bei solchen Projekten entsteht immer die Frage, wie weit man als Galerist einsteigt und Tipps gibt, die sich letztlich womöglich als falsch oder so erweisen. Ich habe also bewusst entschieden, mich überraschen zu lassen und mir lediglich ab und an anzuhören, was Markus darüber zu berichten hat. Als das Künstlerbuch schließlich vorlag, hat mich die Qualität regelrecht umgehauen und mir war sofort klar, dass ich es in diesen Räumlichkeiten präsentieren musste. Wie aber zeigt man ein Künstlerbuch am besten? Dafür haben wir die Idee entwickelt, es nicht in der Eigenschaft einer aktuellen Werkschau zu zeigen, sondern es retrospektiv zu kontextualisieren und dabei die fotografischen Arbeiten, auf die Markus im Künstlerbuch Bezug nimmt, um das Buch herum zu gruppieren. Viele der Arbeiten wurden also bereits in diesen Räumen gezeigt, neue kamen hinzu.

Bei der aktuellen Ausstellung steht eine neue Arbeit von Markus Weisbeck – ein Künstlerbuch – im Mittelpunkt. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen und Eva hat sich gewünscht, dass es während des Gesprächs durch die Reihen geht, damit jeder die Möglichkeit hat, einen Blick hineinzuwerfen, es anzufassen und zu blättern. Das Künstlerbuch trägt den Titel „DO THE STARS NEED A REASON TO SHINE?“. Markus hat zwei Jahre lang daran gearbeitet und ich habe mich komplett herausgehalten. Denn bei solchen Projekten entsteht immer die Frage, wie weit man als Galerist einsteigt und Tipps gibt, die sich letztlich womöglich als falsch oder so erweisen. Ich habe also bewusst entschieden, mich überraschen zu lassen und mir lediglich ab und an anzuhören, was Markus darüber zu berichten hat. Als das Künstlerbuch schließlich vorlag, hat mich die Qualität regelrecht umgehauen und mir war sofort klar, dass ich es in diesen Räumlichkeiten präsentieren musste. Wie aber zeigt man ein Künstlerbuch am besten? Dafür haben wir die Idee entwickelt, es nicht in der Eigenschaft einer aktuellen Werkschau zu zeigen, sondern es retrospektiv zu kontextualisieren und dabei die fotografischen Arbeiten, auf die Markus im Künstlerbuch Bezug nimmt, um das Buch herum zu gruppieren. Viele der Arbeiten wurden also bereits in diesen Räumen gezeigt, neue kamen hinzu.

KM zeigt auf die Arbeiten.

KM: Dann beginne ich ausnahmsweise mit dem Herrn und nicht mit der Dame bei der Vorstellung.

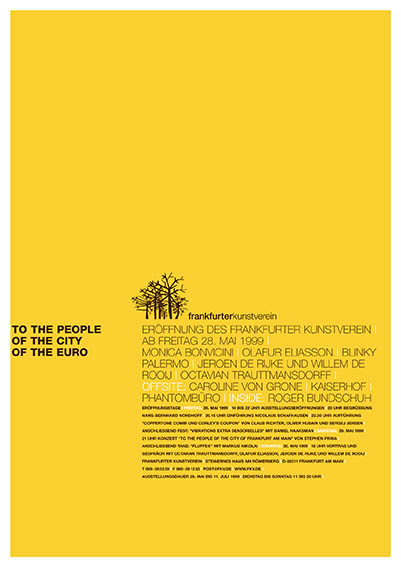

Markus Weisbeck hat an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main Visuelle Kommunikation studiert. Ich bin über die Einladungskarten des Frankfurter Kunstvereins auf ihn aufmerksam geworden, weil ich seit den frühen 1990er Jahren dort Mitglied war. Damals lebte ich noch in München, wo ich zunächst Kunstgeschichte studierte und später Partner einer renommierten Galerie für zeitgenössische Kunst wurde. In dieser Zeit habe ich Franziska Kneidl, meine Frau, kennengelernt. Sie hat an der Städelschule in Frankfurt studiert. So bin ich 1998 nach Frankfurt umgezogen. Da ich durch Peter Weiermair, der als Leiter herausragende Arbeit im Frankfurter Kunstverein geleistet hat, und später durch Susanne Gensheimer, mit der ich zusammen studiert habe, bereits Frankfurt-affin war, bin ich kurioserweise nicht in München in den Kunstverein eingetreten, sondern in Frankfurt. So bekam ich immer die Einladungskarten. Als ab 1999 Nicolaus Schafhausen den Frankfurter Kunstverein zu leiten begann und er das Kommunikationsdesign Markus Weisbeck überantwortete, konnte ich sofort auf ihn aufmerksam werden. Denn seine Einladungskarten waren grandios. Ich habe selten Einladungskarten so lange aufbewahrt, und ich habe sie immer noch, weil sie so out of standing waren und sind.

An Markus Weisbeck gewandt: Vielleicht magst Du später etwas dazu sagen.

Das Besondere an den Karten war die Farbgestaltung – man möchte eher Farbfläche sagen – mit nur einem Namen und ansonsten ganz reduziert. Sie hatten eine enorme Magie und Kraft und waren zu der Zeit komplett ungewöhnlich.

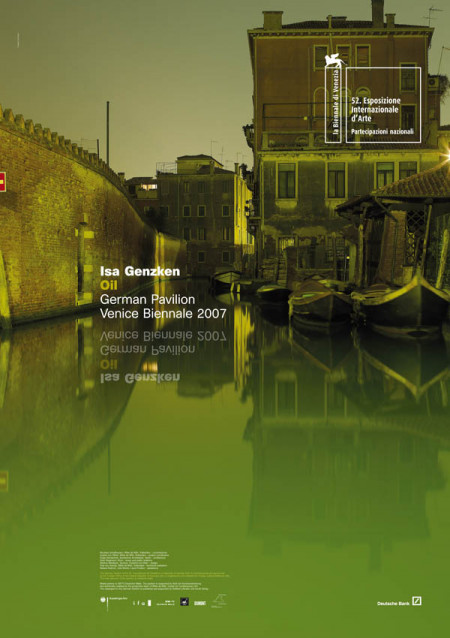

Später wurde diese Vorgehensweise zum Standard, denn viele Grafiker orientierten sich daran. Nicolaus Schafhausen konnte darüber hinaus Markus im Rahmen der Biennale in Venedig für die Gestaltung des key visuals für Isa Genzken

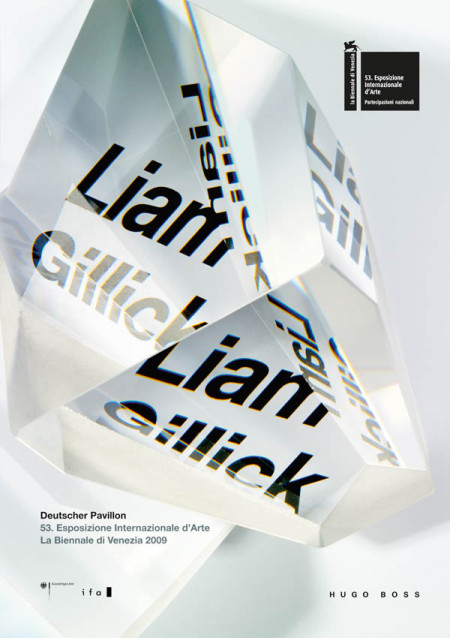

Später wurde diese Vorgehensweise zum Standard, denn viele Grafiker orientierten sich daran. Nicolaus Schafhausen konnte darüber hinaus Markus im Rahmen der Biennale in Venedig für die Gestaltung des key visuals für Isa Genzken  und zwei Jahre später von Liam Gillick

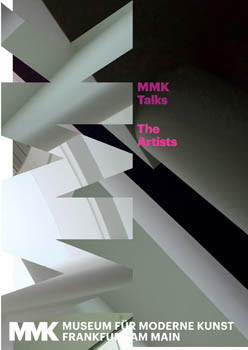

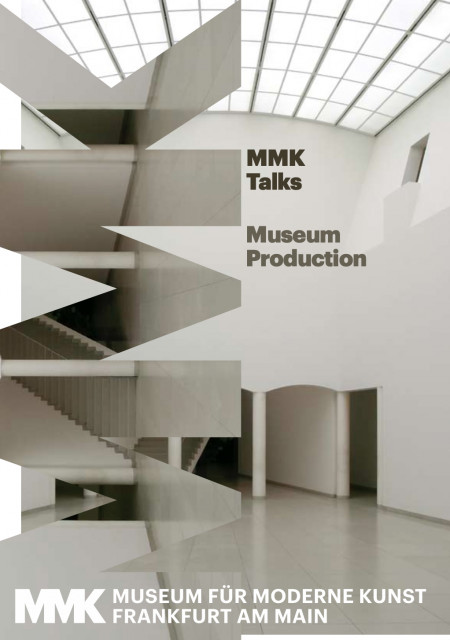

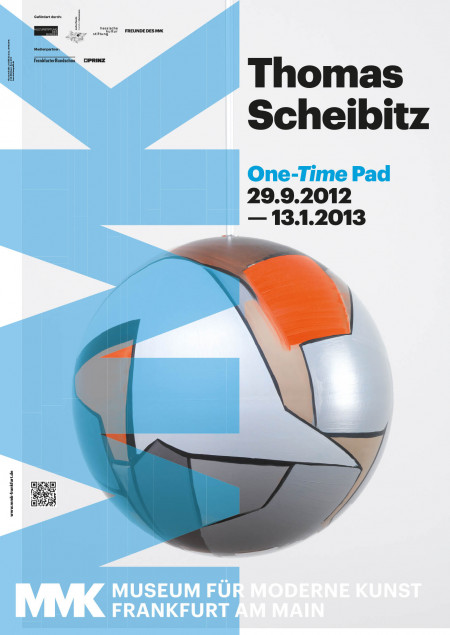

und zwei Jahre später von Liam Gillick  gewinnen. Herausragend daran ist, dass Markus Plakate, Einladungskarten, Kataloge und alles andere – die ganze Werbekampagne – ausschließlich mit seinen eigenen Motiven und Bildentwürfen gestaltet hat, statt sich auf die Werke der jeweiligen Künstler:innen zu beziehen. Das heißt, wenn man weiß, was ein Künstler-Ego ist, dann versteht man, was es bedeutet, wenn dieses es zulässt, dass ein anderer, ein „nur“ Grafikdesigner, das key visual für eine seiner wichtigsten Ausstellungen im Leben gestaltet. Das zeigt, welche große Wertschätzung Markus bei den Künstler:innen genießt und wie enorm hoch sein Standard ist. Mit ihnen hat er danach weiter zusammengearbeitet. Mit Liam Gillick hat er in der Whitechapel Gallery ein Projekt umgesetzt und den Vortragsraum gestaltet. Ich glaube, es ist bis heute zu sehen. Mit Isa Genzken realisierte er am MoMA in New York ihre Plakatwandgestaltung. Man sieht also, wie eng Markus als Grafikdesigner mit der Kunst verbunden ist, und er hat auch – das werden die meisten kennen – das MMK-Logo gestaltet.

gewinnen. Herausragend daran ist, dass Markus Plakate, Einladungskarten, Kataloge und alles andere – die ganze Werbekampagne – ausschließlich mit seinen eigenen Motiven und Bildentwürfen gestaltet hat, statt sich auf die Werke der jeweiligen Künstler:innen zu beziehen. Das heißt, wenn man weiß, was ein Künstler-Ego ist, dann versteht man, was es bedeutet, wenn dieses es zulässt, dass ein anderer, ein „nur“ Grafikdesigner, das key visual für eine seiner wichtigsten Ausstellungen im Leben gestaltet. Das zeigt, welche große Wertschätzung Markus bei den Künstler:innen genießt und wie enorm hoch sein Standard ist. Mit ihnen hat er danach weiter zusammengearbeitet. Mit Liam Gillick hat er in der Whitechapel Gallery ein Projekt umgesetzt und den Vortragsraum gestaltet. Ich glaube, es ist bis heute zu sehen. Mit Isa Genzken realisierte er am MoMA in New York ihre Plakatwandgestaltung. Man sieht also, wie eng Markus als Grafikdesigner mit der Kunst verbunden ist, und er hat auch – das werden die meisten kennen – das MMK-Logo gestaltet.

Gemeint sind die gestürzten Buchstaben, die für seine gestalterische Handschrift enorm dick, klobig und breit sind. Das wundert einen vielleicht, wenn man seine sonstigen Arbeiten kennt.

Gemeint sind die gestürzten Buchstaben, die für seine gestalterische Handschrift enorm dick, klobig und breit sind. Das wundert einen vielleicht, wenn man seine sonstigen Arbeiten kennt.

Der Hintergrund ist, dass die ursprünglichen Entwürfe ein und dieselbe Motivik zweimal zeigen. Einmal erscheint das Motiv frontal in der Fläche, ein andermal wird es von den drei Buchstaben des Logogramms aufgenommen und darin um 90 Grad gedreht, wobei es ihren Binnenraum ausfüllt. Dieses grafische Konzept, das im Zusammenhang mit Ausstellungen Kunstwerke als Motive gezeigt hätte, löste große Proteste unter Künstler:innen und Galerist:innen aus, da sie in dieser Gestaltung eine urheberrechtliche Verfremdung des künstlerischen Ausgangsmaterials gesehen hatten. Daraufhin hat Markus das Konzept des Logogramms modifiziert.  Interessant ist, dass Susanne Gensheimer, die zwischen 2009 und 2017 das Museum für Moderne Kunst leitete, aus unserer Ausstellung 2012 heraus einige Arbeiten von Markus Weisbeck – darunter auch einen Film – für die Sammlung erworben hat. Es handelte sich dabei um Arbeiten, die sie später in der Sammlungsausstellung mit Werken von Isa Genzken und Ai Weiwei zeigen sollte.

Interessant ist, dass Susanne Gensheimer, die zwischen 2009 und 2017 das Museum für Moderne Kunst leitete, aus unserer Ausstellung 2012 heraus einige Arbeiten von Markus Weisbeck – darunter auch einen Film – für die Sammlung erworben hat. Es handelte sich dabei um Arbeiten, die sie später in der Sammlungsausstellung mit Werken von Isa Genzken und Ai Weiwei zeigen sollte.

Siehe Markus Weisbeck: The missing Link between Bauhaus and Buster Keaton. In: Space for Visual Research, Volume 2, herausgegeben von Markus Weisbeck, Anna Sinofzik und Adrian Palko, Leipzig 2017, ISBN 978-3-95905-168-2, S. 108–117.

Auch wenn wir heute über Grafikbilder und das Buch sprechen, scheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass Markus Weisbeck auch Filme gestaltet, die ein gleich hohes Niveau aufweisen. Die künstlerisch-filmischen Arbeiten, die zusammen mit Oliver Hardt für den German Design Award entstehen und jährlich zum Auftakt der Frankfurter Ambiente in der Messehalle gezeigt werden, sind atemberaubend.

Seit einigen Jahren ist Markus Weisbeck Professor an der Hochschule für Grafikdesign an der Bauhaus-Universität in Weimar, wo er den Space for Visual Research begründete, einen experimentellen Raum, in dem Studierende abstrakte Sujets als Teil der Grafikdesign-Lehre entwickeln.

Space for Visual Research, Volume 1, herausgegeben von Markus Weisbeck, Michael Ott und Mathias Schmitt, Leipzig 2014, ISBN 978-3-944669-80-9; Volume 2, herausgegeben von Markus Weisbeck, Anna Sinofzik und Adrian Palko, Leipzig 2017, ISBN 978-3-95905-168-2.

KM an Markus Weisbeck (MW) und Eva Linhart (EL) gewandt: Ich weiß nicht, ob ihr noch darauf zu sprechen kommt.

EL: Das wird das Thema sein.

KM: Sehr schön. Ein kleiner Hinweis noch, weil wir uns in einer Galerie befinden. Ich möchte noch auf eine Arbeit aufmerksam machen, die womöglich zu den spannendsten Fotoarbeiten zählt, die 2017 entstanden sind.  Das ist absolut große Kunst, wie Markus mit seiner Kunst weiterarbeitet. In meinen Augen hat er einen enormen Standard erreicht und setzt durch weitere Anwendungen noch eins drauf. Sie verstehen, wie es gemeint ist.

Das ist absolut große Kunst, wie Markus mit seiner Kunst weiterarbeitet. In meinen Augen hat er einen enormen Standard erreicht und setzt durch weitere Anwendungen noch eins drauf. Sie verstehen, wie es gemeint ist.

Jetzt zu Eva Linhart, last but not least. Ich freue mich riesig, dass Du hier das Gespräch führst. Ich kann mir definitiv keine kompetentere Person vorstellen, die im Folgenden die Fragen an Markus richten wird, denn – wie ich schon sagte – leitet sie die Abteilung und Sammlung Buchkunst und Grafik am Museum Angewandte Kunst –, aber was man zu ihrer Biografie noch sagen muss: Sie hat in Frankfurt Kunstgeschichte, Philosophie und Archäologie studiert und wurde anschließend in Basel bei Gottfried Boehm promoviert. Gottfried Boehm ist seit Anfang der 1990er Jahre und eigentlich bis heute im deutschsprachigen Raum mit Sicherheit der interessanteste Kunsthistoriker und Kunsttheoretiker, der eben auch methodologisch reflektiert, was er macht, und die Frage stellt, was überhaupt ein Bild ist und wie Bilder funktionieren. Es ist eine reife Methodologie, die ihresgleichen sucht.

Das Schlimme ist ja, dass 90 Prozent aller Kunsthistoriker das 20. Jahrhundert gar nicht reflektiert haben. Sie haben nicht begriffen, was sich geändert hat und dass wir es mit ganz anderen Prämissen zu tun haben.

Dabei blieb Eva Linhart jedoch nicht stehen. Ihre Karriere führte sie dann nach Zürich zum Parkett Verlag und damit an das Museum in Zeitschriftenform, wo sie ihr Volontariat absolvierte. Parkett war damals die beste Zeitschrift, die man sich vorstellen konnte. Anschließend war sie drei Jahre am MMK in Frankfurt, bevor sie an das MAK ging. Zu ihrem jüngsten Projekt zählt etwa die Ausstellung „Erfolgsprogramm Künstlerbücher. Der Verlag der Buchhandlung Walther König“, die im Sommer 2022 mit großem Erfolg gezeigt wurde.

https://www.museumangewandtekunst.de/de/besuch/ausstellungen/erfolgsprogramm-kuenstlerbuecher/

EL: Vielen Dank! Darf ich dies bitte noch um eine wichtige Schnittstelle ergänzen? Ich habe meinen Magister bei dem Mediävisten Cornelius Claussen gemacht. In diesem Zusammenhang konnte ich auch Hans Belting, der damals in München Kunstgeschichte lehrte, kennenlernen und mich mit seinem „Benutzungsansatz“ bezüglich der kultisch-rituellen Praxis von Bildern auseinandersetzen.

Hans Belting: Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früherer Bildtafeln der Passion, Berlin 1981, ISBN 978-3-7861-1307-6.

Seine Analyse des kommunikativ-performativen Anwendungskontextes, der sich von der bürgerlichen Idee des autonomen Bildes argumentativ stark unterscheidet, hat mich sehr beeinflusst und auch dazu geführt, dass ich an ein Museum mit dem Thema „angewandte Kunst“ gehen wollte, um an der Differenz von freier und angewandter Kunst zu arbeiten und deren vermeintliches hierarchische Verhältnis zu hinterfragen. Dies anhand von Buchkunst und Grafik entlang einer Sammlung vom späten Mittelalter bis heute verfolgen zu können und die Kunstform „Buch“ im Sinne eines performativen Mediums

Vgl. Eva Linhart: Buchkunst im Museum. In: Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde, Neue Folge 24, herausgegeben von Ute Schneider im Auftrag der Gesellschaft der Bibliophilen, München 2015, ISBN 978-3-447-10336-7, S. 147–160.

sowie die Bildlichkeit von Kommunikationsgrafik im Spannungsfeld von freien und funktionalen Momenten zu erforschen, ist natürlich großartig und wird auch in unser bevorstehendes Gespräch einfließen. Das Künstlerbuch, über das wir jetzt sprechen, gehört zur jüngsten Erwerbung der Sammlung.

Nun möchte ich mich aber bei Dir vor allem sowohl für die Einladung als auch für die Einführung bedanken einschließlich der Überleitung zu dem Künstlerbuch von Markus Weisbeck, das im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen wird. Vorneweg muss ich sogleich dazu sagen, dass dieses Künstlerbuch extrem gut ankommt. Schön daran ist, dass es nicht zwischen Grafik und Kunst, frei und angewandt, Autorenschaft und Ausführung polarisiert. Es wird als neuartig und erfrischend wahrgenommen.

EL an MW gewandt: Ich glaube, die Erfahrung hast Du auch schon gemacht, oder?

MW: Ich freue mich aktuell über viel positives Feedback.

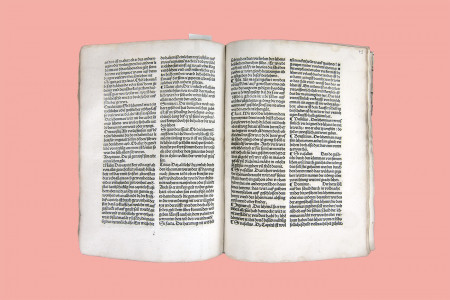

EL: Dieses Künstlerbuch anzuschauen, ist eine Sache. Es macht allen große Freude und ist sehr mannigfaltig. Um es betrachten zu können, muss man es in die Hand nehmen, es blättern, fühlen und riechen. Dabei entdecken wir, dass es aus verschiedenen Kapiteln und mehreren Papiersorten besteht, die die Seitenabfolge optisch und haptisch strukturieren. Fangen wir jedoch an, dieses Buch zu denken, wird es viel komplizierter und komplexer. Denn als Künstlerbuch erfordert es eine andere Art der Rezeption als ein Buch im Sinne des Mediums für Literatur. Beim Buch als Medium für Literatur haben wir auf Schulbänken und in Seminarräumen gelernt, es zu übersehen, um zu den Inhalten vorzustoßen, wie es Christof Windgätter formuliert. Diese Form der Rezeption vergleicht er mit der Black Box.

Christof Windgätter: Epistemogramme. Vom Logos zum Logo in den Wissenschaften. Vortrag an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Leipzig 2012, ISBN 978-3-932865-69-5, S. 13. Vgl. auch Ders.: Grafische Entscheidungen und ästhetische Urteile: Wie sich Design von der Kunst emanzipiert. In: https://grafikdesigndenkensprechen.com

Das Buch als Künstlerbuch und daher mit der Eigenschaft, Ausdrucksform bildender Kunst zu sein, verlangt ein Umdenken hinsichtlich der Kategorien Form und Inhalt.

Bei einem Künstlerbuch – plakativ gesagt – wird die Form zum Inhalt.

Denn das Künstlerbuch ist Ausdrucksform bildender Kunst und die Bezüge zwischen Form und Inhalt drehen sich um. Bei einem Künstlerbuch wird kein Text illustriert, sondern der Text arbeitet der Bildlichkeit des Buchs als bildende Kunst zu. Das bedeutet, dass sich die Parameter – zum Beispiel zwischen einem Wortinhalt und der Bildlichkeit der Worterscheinung – verkehren oder, genauer gesagt, diese beiden Rezeptionsvorgänge – des Inhalts der Form und der Form des Inhalts – und deren Bezugssysteme ineinanderlaufen. Das macht Künstlerbücher einerseits aufregend, aber zugleich auch komplex, wenn man sie zu denken beginnt und zu verstehen versucht, wie sich ihre Bedeutung generiert.

In Deinem Fall, Markus, ist die Problematik jedoch noch pointierter. Denn das Thema Deines Künstlerbuchs, das prinzipiell der autonomen Kunst untersteht, ist Grafikdesign und damit angewandte Kunst. Bei der Vernissage dieser Ausstellung hast Du eigens betont, immer angewandt zu arbeiten. Wir sollten daher im Rahmen unseres Gesprächs überlegen, was das heißt.

MW: Bin gespannt.

EL: Ich denke, dass wir zuerst festhalten sollten, dass die Bildlichkeit im Rahmen angewandter Kunst nicht neutral ist. Wenn ich „nicht neutral“ sage, dann meine ich das in Abgrenzung zum Verständnis von Kants interesselosem Wohlgefallen und freier Schönheit, was im Rahmen seiner Ästhetik die Freiheit der Kunst begründet.

Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, herausgegeben von Karl Vorländer, Hamburg 1974, ISBN 978-3-7873-0102-X, S. 69–72; vgl. auch Eva Linhart: Warum und wie trennen wir die Kunst in frei und angewandt?. In: https://grafikdesigndenkensprechen.com

Bei angewandter Kunst geht es im Unterschied dazu stets um Intentionen. Hier wird immer ein Anliegen verfolgt. Angewandte Kunst kreist von ihrem Konzept her daher nicht nur um sich selbst, sondern hat eine Absicht; sie ist zielgerichtet, will uns zu etwas bewegen bzw. zu einer Handlung im Sinne ihrer jeweiligen Intention verführen. So in etwa können wir uns die Begründung für die prinzipielle Unterscheidung vorstellen. Diese Trennung ist bis heute wirksam, wenn man etwa sagt, dass angewandte Kunst keine „richtige“ Kunst sei.

Dazu kommt, dass sich Grafikdesign als angewandte Kunst anders verortet, als es traditionell die autonome Kunst tut, deren Wirkungsbereich der abgegrenzte Bezirk des White Cube ist. Der Wirkungsbereich der angewandten Kunst ist hingegen die Lebenspraxis. Grafikdesign ist daher in der Regel nicht – so wie jetzt hier – in der Galerie- und Ausstellungssituation eines weißen Raums und im Selbstbezug verortet, sondern es muss sich mit seinem Anliegen stets gegen das Vielerlei der Lebensumgebung behaupten und sich dabei durchsetzen. Grafikdesign lädt unsere Lebenspraxis atmosphärisch auf und strukturiert diese auch. Es bestimmt die Wahrnehmung des öffentlichen Blicks und seine Interaktion maßgeblich. Grafikdesign durchdringt heute alle Lebensbereiche, medial wie bildlich.

In Deinem Künstlerbuch beziehst Du diese beiden verschieden gelagerten Kunstkonzepte aufeinander. In unserem Gespräch werden wir versuchen, das zu sortieren und zu begreifen. Dabei geht es nicht darum, dieses Künstlerbuch in eine bestimmte Schublade zu stecken, vielmehr wollen wir seine Leistung und Relevanz angemessen einordnen.

Vgl. Graphic Design Is (…) Not Innocent, herausgegeben von Ingo Offermanns, Amsterdam 2022, ISBN 978-94-92095-90-9; Daniel Feige und Eva Linhart: Warum ist Grafikdesign anders als Industriedesign? (Eine Frage nach der Bildlichkeit). In: https://grafikdesigndenkensprechen.com; siehe auch Markus Weisbeck & Alex Marashian: Gespräch. In: Space for Visual Research, Volume 1, herausgegeben von Markus Weisbeck, Michael Ott und Mathias Schmitt, Leipzig 2014, ISBN 978-3-944669-80-9, o. S.; Eva Linhart: Abenteuer Kunsthandwerk. In: Kunsthandwerk ist Kaktus. Die Sammlung seit 1945, herausgegeben von Sabine Runde und Matthias Wagner K, Ausstellungskatalog, Museum Angewandte Kunst, Frankfurt, Stuttgart 2022, ISBN 978-3-89790-649-5, S. 42–52.

Hierfür werde ich durch das Buch blättern und Sie werden parallel dazu die Seiten anfassen.  So stelle ich es mir jedenfalls vor. Hinter uns auf dem Monitor werden sich parallel alle Blätter im gleichmäßigen Rhythmus aufschlagen, sodass wir die jeweils besprochenen Seiten ins Verhältnis zur Gesamtheit des Künstlerbuchs setzen können.

So stelle ich es mir jedenfalls vor. Hinter uns auf dem Monitor werden sich parallel alle Blätter im gleichmäßigen Rhythmus aufschlagen, sodass wir die jeweils besprochenen Seiten ins Verhältnis zur Gesamtheit des Künstlerbuchs setzen können.

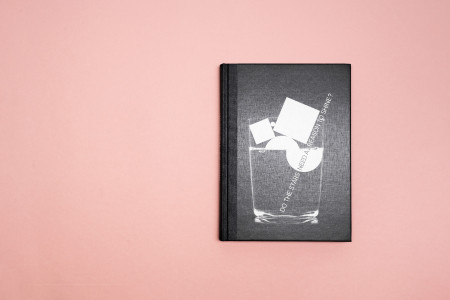

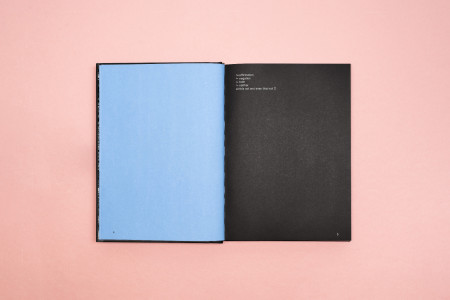

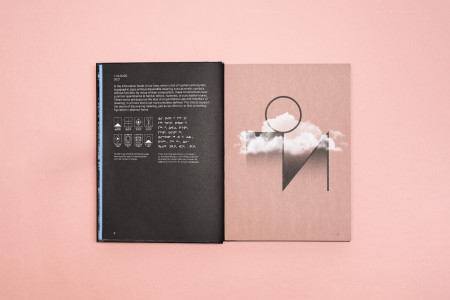

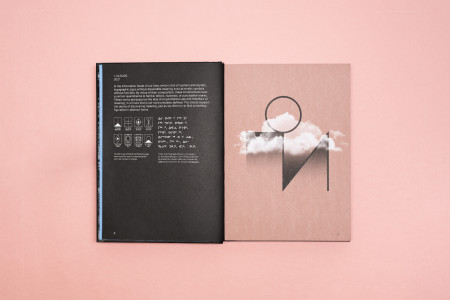

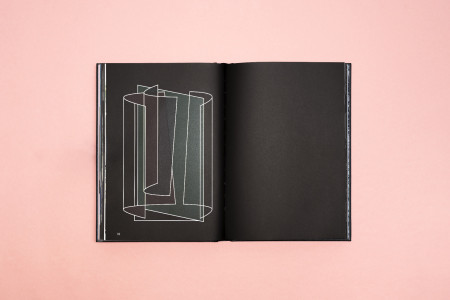

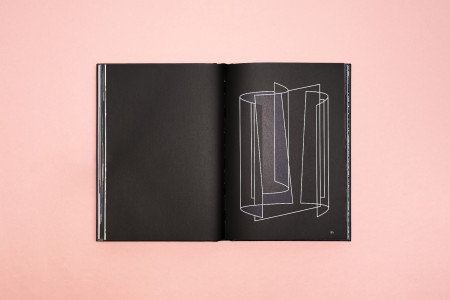

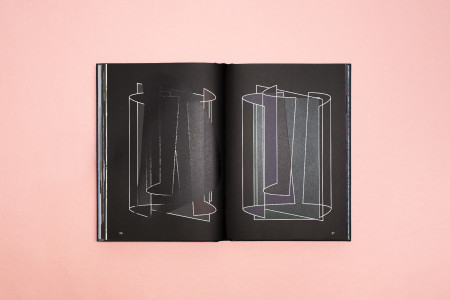

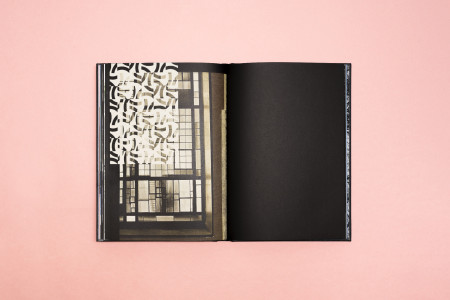

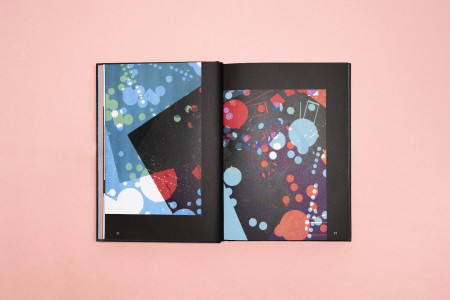

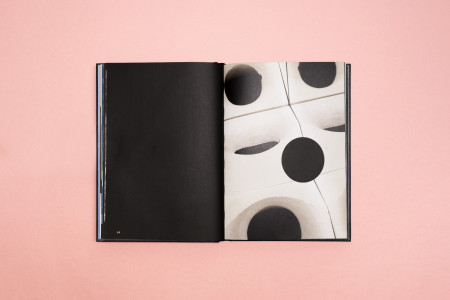

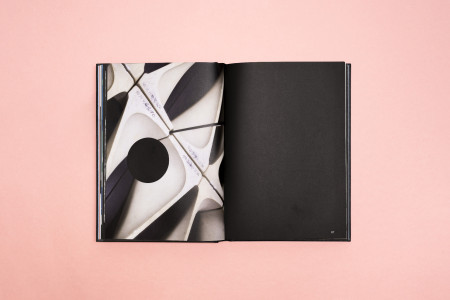

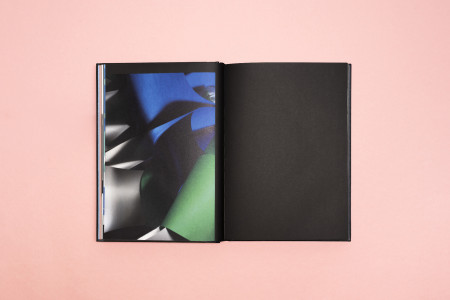

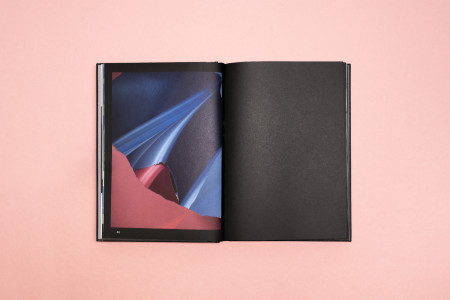

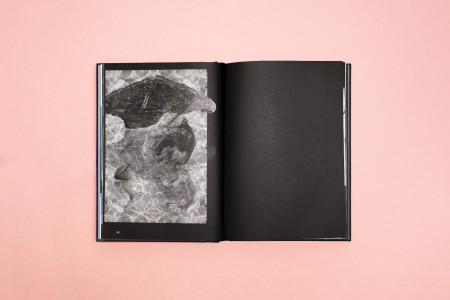

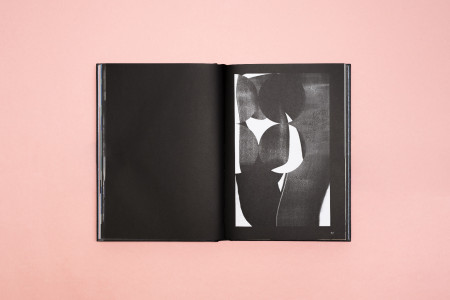

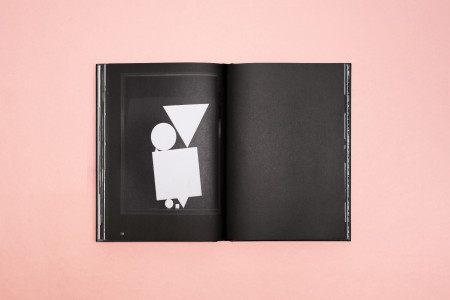

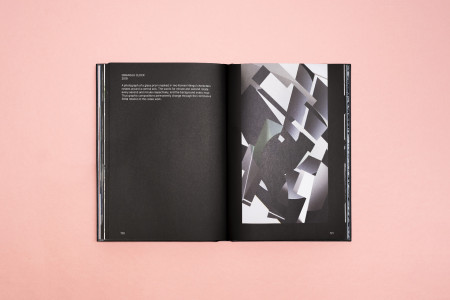

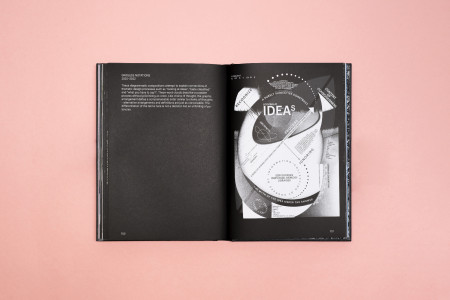

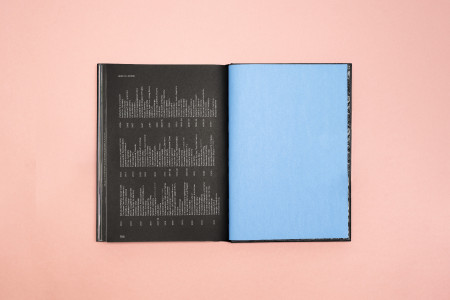

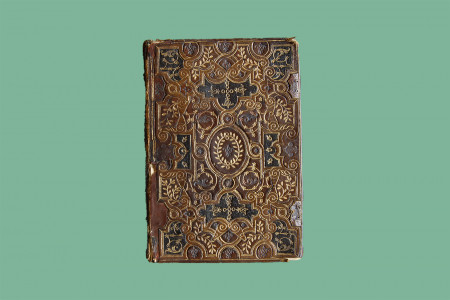

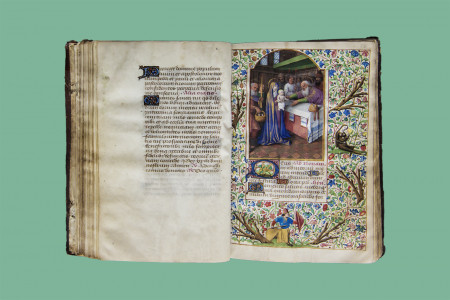

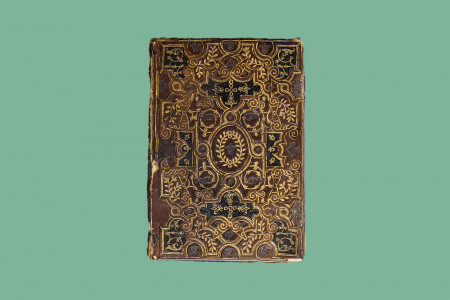

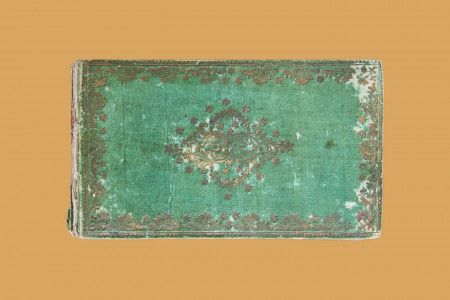

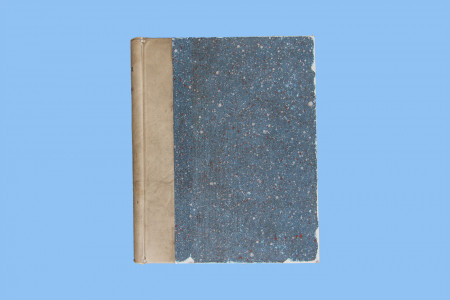

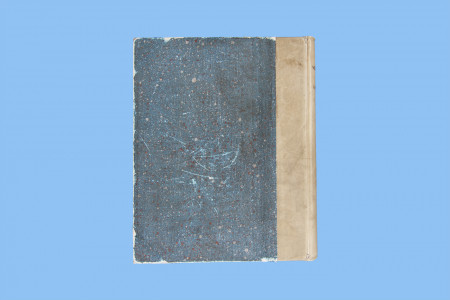

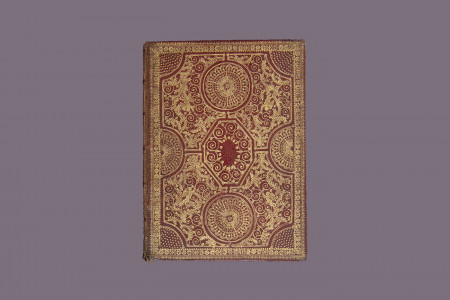

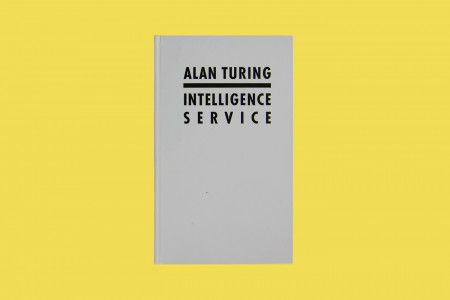

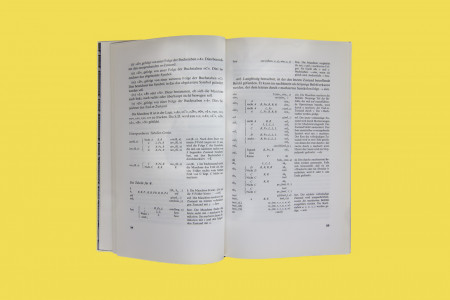

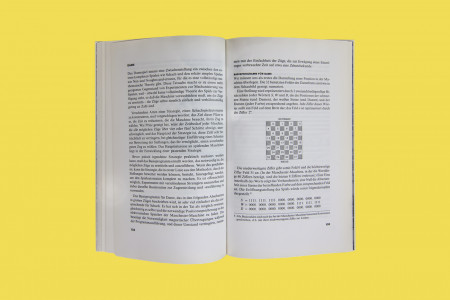

Dabei können wir schon beim ersten Kontakt mit diesem Künstlerbuch ein Charakteristikum festhalten: Sein Buchblock hat ein gut handhabbares Format. Sein Cover ist dunkelgrau mit Leinenumschlag und sein Titel „DO THE STARS NEED A REASON TO SHINE?“ ist bereits programmatisch. Wie wir in das Buch eingeführt werden und was wir dabei sehen, soll uns nun Markus aus seiner Sicht erzählen.

MW: Der Titel der Publikation ist gleich zu Beginn entstanden. Der Inhalt hat sich anschließend nach und nach in einem zweijährigen Prozess entwickelt. „DO THE STARS NEED A REASON TO SHINE?“ / „Brauchen die Sterne einen Grund zum Strahlen?“ ist der Titel eines Gedichts meines Mitbewohners Christian Ahrens aus meiner ersten Wohngemeinschaft 1988 in Stuttgart. Christian hatte kurze Gedichte und Haikus verfasst, die nach seinem Tod im Jahr 1992 von unserer gemeinsamen Freundin Petra Maisch auf einer Festplatte ausfindig gemacht wurden. Diese „Worthauereien“ habe ich schon 2009 in der ersten Ausstellung, die ich im Kunstkontext hatte, in der Galerie Krome in Berlin thematisiert.

Markus Weisbeck, Ausstellung „Art und Architektur“, Krome Gallery, Berlin 2009.

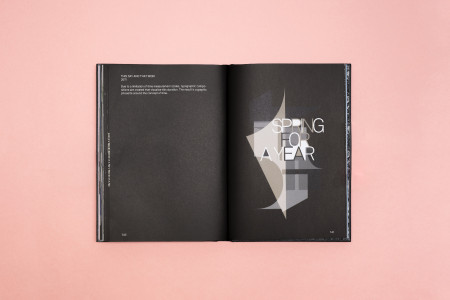

Für mich war das eine gute Klammer, für das aktuelle Buch noch einmal einen Titel zu nehmen, den ich ganz zu Anfang bei meinen künstlerischen und gestalterischen Überlegungen verwendet habe – aber auch, so finde ich, weil dieser einen so wunderbaren Optimismus in sich trägt.  Die Bildhaftigkeit des Covers ist ein Remix einer meiner Arbeiten, die Weiterentwicklung der Gravitationsarbeiten, die als Eiswürfel in der Grafik eines Trinkglases angeordnet sind. Ich habe mir für den Titel zusammen mit dem Strohhalm ein Spiel daraus gemacht.

Die Bildhaftigkeit des Covers ist ein Remix einer meiner Arbeiten, die Weiterentwicklung der Gravitationsarbeiten, die als Eiswürfel in der Grafik eines Trinkglases angeordnet sind. Ich habe mir für den Titel zusammen mit dem Strohhalm ein Spiel daraus gemacht.

Siehe Markus Weisbeck: The missing Link between Bauhaus and Buster Keaton. In: Space for Visual Research Volume 2, herausgegeben von Markus Weisbeck, Anna Sinofzik und Adrian Palko, Leipzig 2017, ISBN 978-3-95905-168-2, S. 108–117.

So, wie es eben in der Gestaltung oft hilft, wenn man zwei unterschiedliche Elemente verschränkt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, um so eine gegenseitige Aufladung durch eine bewusste Unschärfe zu bekommen. Das habe ich unter anderem von Isa Genzken gelernt, die ganz wunderbar falsche Bildunterschriften vollkommen kontextlos zu Bildern platziert hat. Es war auch sofort klar, dass es ein schwarzes Cover werden wird. In der Folge kam dann nach und nach fast der gesamte Inhalt auf einen schwarzen Hintergrund. Vielleicht hat das Buch auch in dieser Form etwas unterbewusst Digitales.

EL: Jetzt hast Du es bereits angesprochen, und wir sollten da fortfahren: „Die Sterne brauchen keinen Grund …“ Das heißt, Du sprichst Dich hier für eine Freiheit aus, die keinen Beweggrund, keine Legitimation für ihre Wirkung braucht, sondern die für sich steht. Du meinst damit die Freiheit in der Entscheidung des Grafikdesigns. Macht das für Dich das Buch zu einem Künstlerbuch? Ich meine damit das Buch als Künstlerbuch, das nicht das schön gestaltete Buch sein will, das den Inhalt „lediglich“ illustriert, dekoriert oder grafisch ausstattet. Vielmehr sprechen wir von einem Buch, das als autonome Kunst handelt.

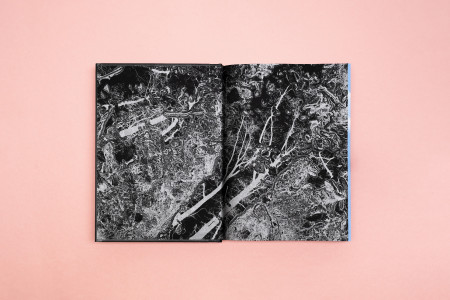

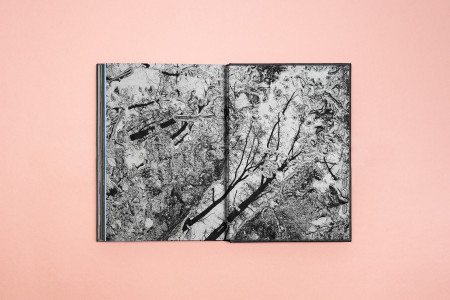

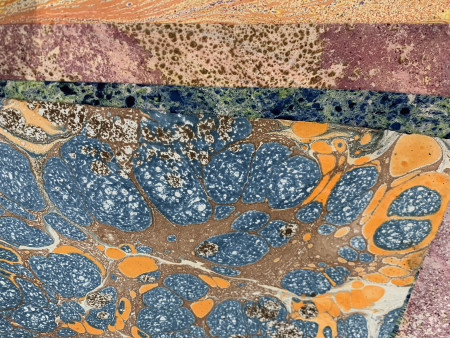

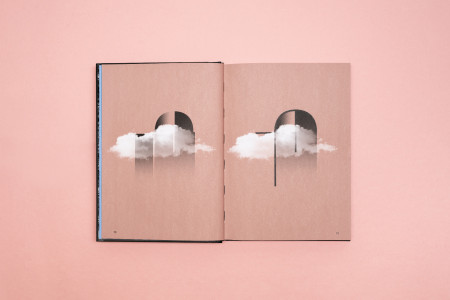

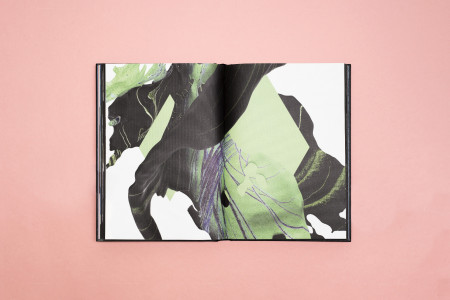

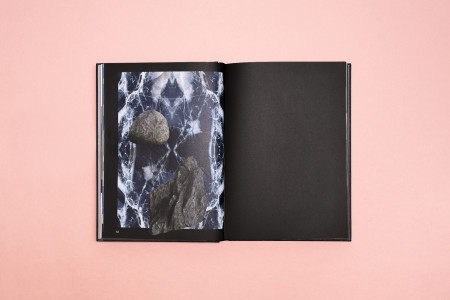

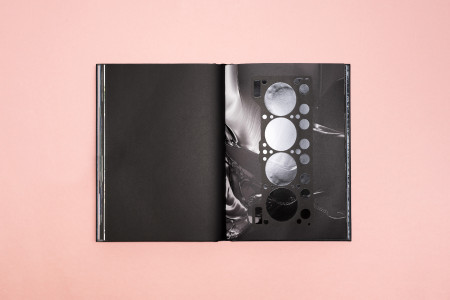

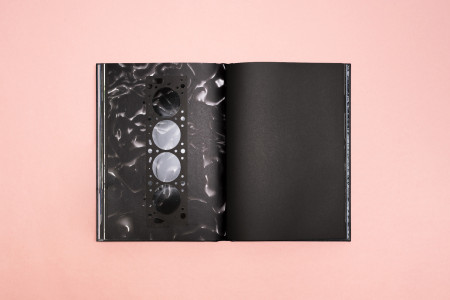

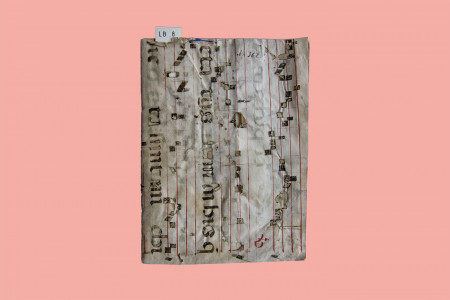

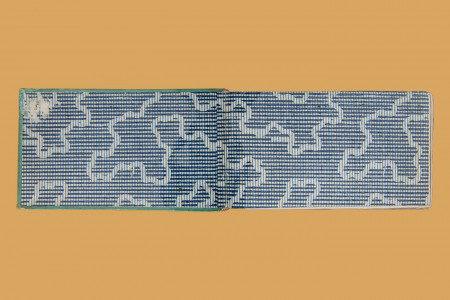

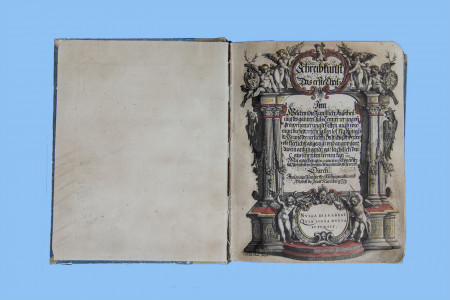

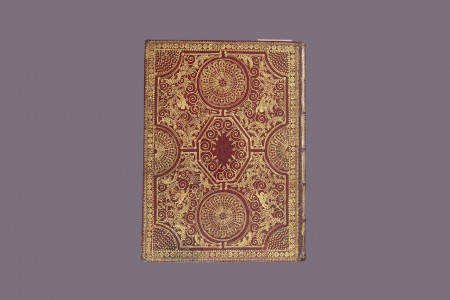

Wir schlagen das Buch jetzt auf und sehen ein fantastisches Vorsatzpapier. Wir verbinden diesen Einstieg  sogleich mit dem Ausstieg

sogleich mit dem Ausstieg  , dem hinteren Vorsatzpapier. Wir sehen, dass sich das Vorne und das Hinten durch den Hell-Dunkel-Kontrast jeweils entgegengesetzt verhalten und in der Verkehrung von Positiv und Negativ ergänzen. Von der organischen Bewegtheit der flächig sich ausbreitenden Motivik her werden wir sogleich an die Buchtradition der Buntpapiere erinnert.

, dem hinteren Vorsatzpapier. Wir sehen, dass sich das Vorne und das Hinten durch den Hell-Dunkel-Kontrast jeweils entgegengesetzt verhalten und in der Verkehrung von Positiv und Negativ ergänzen. Von der organischen Bewegtheit der flächig sich ausbreitenden Motivik her werden wir sogleich an die Buchtradition der Buntpapiere erinnert.  Aber im Unterschied zu Buntpapieren, die von ineinanderfließenden und sich vermischenden Farbverläufen bestimmt sind, ohne etwas abzubilden oder darzustellen, haben wir es in Deinem Fall mit einer bearbeiteten Fotografie zu tun, also einer anderen Bildentstehungsmethode.

Aber im Unterschied zu Buntpapieren, die von ineinanderfließenden und sich vermischenden Farbverläufen bestimmt sind, ohne etwas abzubilden oder darzustellen, haben wir es in Deinem Fall mit einer bearbeiteten Fotografie zu tun, also einer anderen Bildentstehungsmethode.

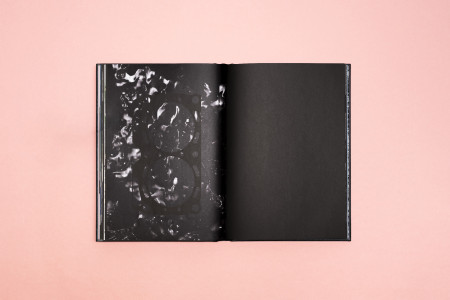

MW: Ja, es sind Fotografien aus dem Frankfurter Stadtwald, die ich morgens auf meinen täglichen Radtouren aufgenommen habe. Ich finde das Phänomen visuell besonders anregend, wenn man im Winter durch den Wald fährt, die Bäume keine Blätter mehr haben und der Boden an vielen Stellen morastig und voller Pfützen ist. Die kahlen Bäume spiegeln sich im Wasser wie eine Zeichnung. Die Arbeit ist den Pfützen und deren Spiegelungen gewidmet. Die Fotografie vereint 50 Prozent Reflexion und 50 Prozent Matsch. Das Bild, das ich darin sehe, ist das von Bäumen, die ja faktisch nicht auf dem Boden sind, sondern darüber. So entsteht ein Vexierbild aus zwei Ebenen: ein Foto, das einmal die tatsächliche Höhe der Bäume von 30 oder 40 Metern zeigt und in dem sich zugleich dieselben Bäume in einer Pfütze seitenverkehrt auf einer kleinen Fläche wie ein Miniatur-Stage Design (Bühnenbild) spiegeln.

Und natürlich ist es, wie Eva sagt, auch eine Referenz an die Drucktechniken und daran, wie Vorsatzpapiere hergestellt werden: durch Verrühren verschiedener Farben. Das fand ich gleichermaßen sehr reizvoll. Es ist insgesamt eine Mischung aus Drucktechniken und Fotografie, die diese grafische Referenz bestimmt.

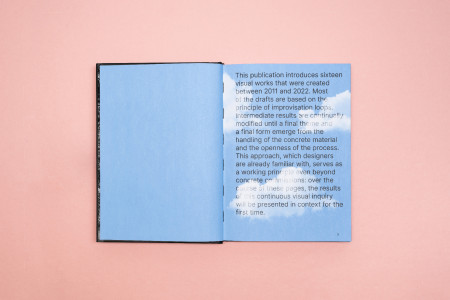

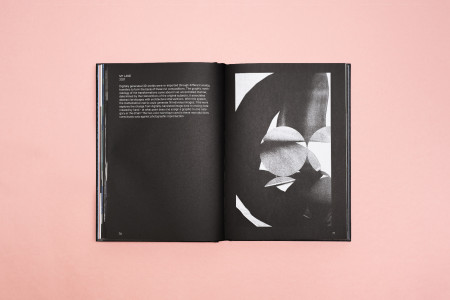

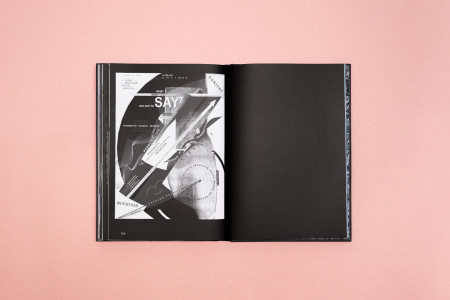

EL: Und viel kalkulierter Zufall. Dieser bestimmt nicht nur die Buntpapiere und Deine Fotografien, sondern auch die weiteren Themen des Künstlerbuchs. Wir blättern weiter, es wird hellblau und wir erreichen ein Statement von Dir, das zugleich eine Einführung in das Buch und Dein Credo ist.  Ohne den Text jetzt vorzulesen,

Ohne den Text jetzt vorzulesen,

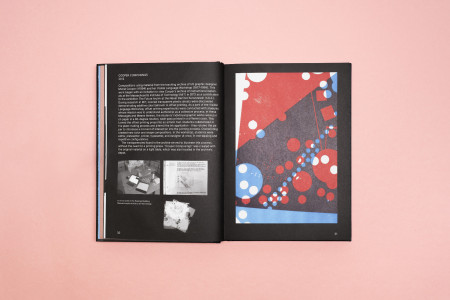

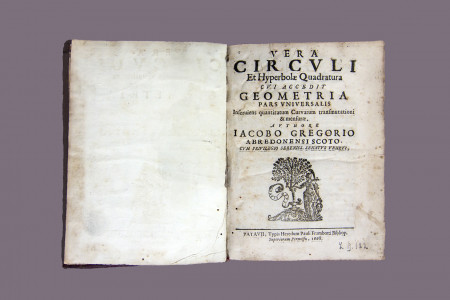

This publication introduces sixteen visual works that were created between 2011 and 2022. Most of the drafts are based on the principle of improvisation loops. Intermediate results are continually modified until a final theme and a final form emerge from the handling of the concrete material and the ponies of the process. This approach, which designers are already familiar with, serves as a working principle even beyond concrete commissions: over the course of these pages, the results of this continuous visual inquiry will be presented in context for the first time.

Diese Publikation stellt sechzehn grafische Designprojekte vor, die zwischen 2011 und 2022 entstanden sind. Die meisten Entwürfe basieren auf den schöpferischen Prozessen der Improvisation. Die Zwischenresultate werden so lange modifiziert, bis sich aus dem Umgang mit dem bildnerischen Material ein Thema und eine abschließende Form ergeben. Diese Vorgehensweise, mit der Designerinnen und Designer vertraut sind, ist ein Arbeitsprinzip auch jenseits von konkreten Aufträgen: Die Ergebnisse dieses bildnerischen Entwerfens werden auf den nachfolgenden Seiten zum ersten Mal zusammenhängend präsentiert.

sprichst Du Dich hier für die Offenheit der Bildlichkeit aus. Es geht um Bildentstehungsprozesse und darum, dass Deine Bilder nicht illustrativ etwas bezeichnen oder etwas Konkretes zum Ausdruck bringen wollen, sondern im Sinne künstlerischer Offenheit Möglichkeiten freisetzen. Von der Seitenfläche her haben wir es mit einem befriedigenden Himmelblau zu tun, wobei die linke Seite monochrom ist und auf der rechten Seite Wolkenmotive sanft den Text in schwarzen Lettern und das Blau überlagern. In der Mitte, im Falz, sehen wir die Fadenheftung, die nicht weiß oder rot, sondern schwarz ist.

MW: Die Bindung sollte so sein, da die meisten Seiten schwarz sind und diese sich visuell harmonisieren. Auch wäre es von der Bindung her eher schwierig geworden, innerhalb des Buches unterschiedliche Blöcke in verschiedenen Farben für die jeweiligen Kapitel zu ordnen.

EL: Du betonst immer, dass es ein schwarzes Buch ist. Im weiteren Verlauf wechseln auch die Buchstaben zu Weiß auf Schwarz. Das Schwarz erinnert an eine Bühne oder an ein Kino als Auftrittsbedingung. Grundsätzlich muss man in diesem Zusammenhang sagen, dass im Rahmen von Künstlerbüchern der Buchraum in erster Linie ein Kunstraum ist. Das Schwarz über den Umweg der Künstlichkeit und „Verfremdung“ des Bühnenraums betont dies noch einmal eigens. Und auch wenn die Seiten schwarz sind, merken wir beim Fühlen zugleich und außerdem, dass ein Papierwechsel stattfindet.

Dieses Papier, das ich jetzt anfasse, fühlt sich leichter, beweglicher und dünner an. Die Papierwechsel begleiten das ganze Buch und unterteilen es in Kapitel. Sie erschließen sich somit haptisch. Wenn also meine Finger auf ein anderes Papier stoßen, dann weiß ich, jetzt beginnt ein neues Kapitel. Diese Erfahrung mache ich sechzehn Mal, denn das Buch thematisiert sechzehn Projekte.

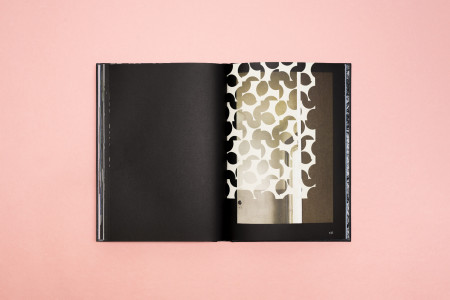

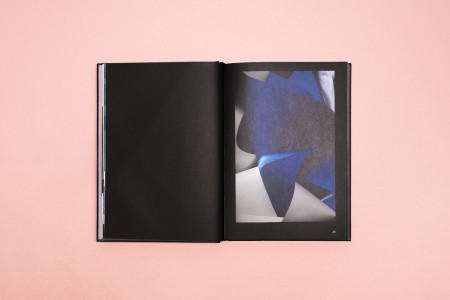

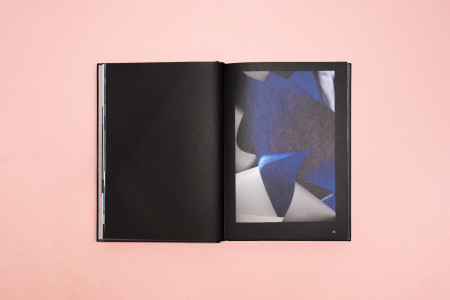

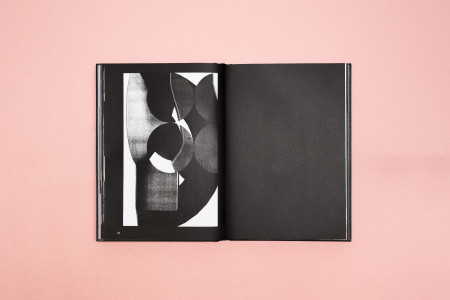

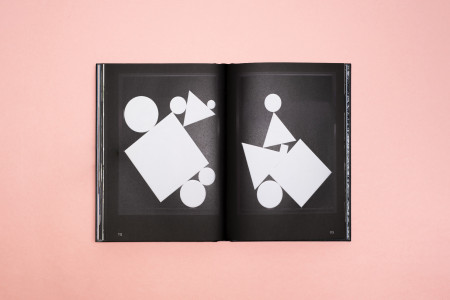

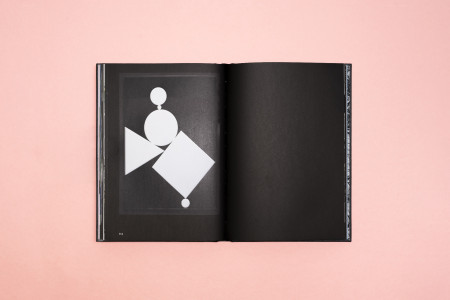

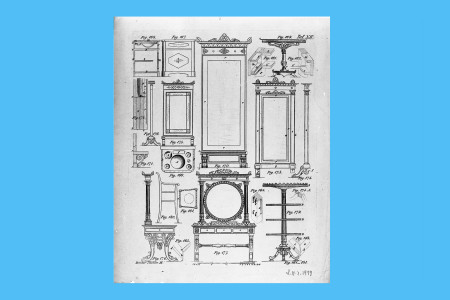

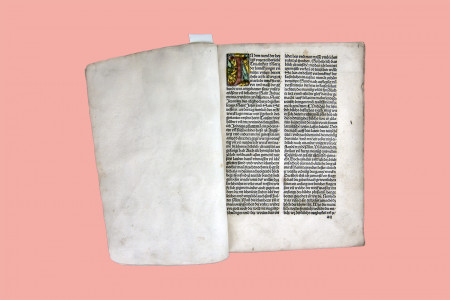

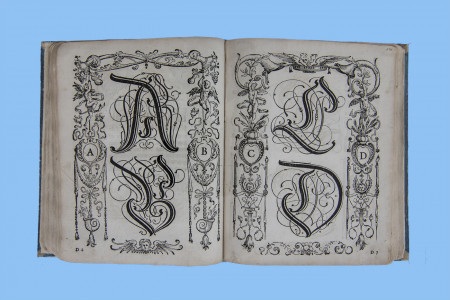

Wenn wir das erste Kapitel aufschlagen, werden wir mit einer Systematik konfrontiert, die ich sehr aussagekräftig finde. Das Künstlerbuch wird damit in die Klassizität eines Musterbuchs überführt. Alle Kapitel fangen in Form einer Inhaltsangabe aus Bildzeichen an, bevor es dann mit dem eigentlichen Kapitelthema losgeht.

Wenn wir das erste Kapitel aufschlagen, werden wir mit einer Systematik konfrontiert, die ich sehr aussagekräftig finde. Das Künstlerbuch wird damit in die Klassizität eines Musterbuchs überführt. Alle Kapitel fangen in Form einer Inhaltsangabe aus Bildzeichen an, bevor es dann mit dem eigentlichen Kapitelthema losgeht.

MW: Mir geht es darum, dass die Projekte immer möglichst genau erklärt werden, also was der Hintergrund der Gestaltung und ihrer Ideen ist. Dass sie dann manchmal dekorativ oder ornamental wirken, hat mit den Bildmotiven der Piktogramme zu tun. Aber eigentlich sind es nur Illustrationen, die das Thema vorwegbuchstabieren.

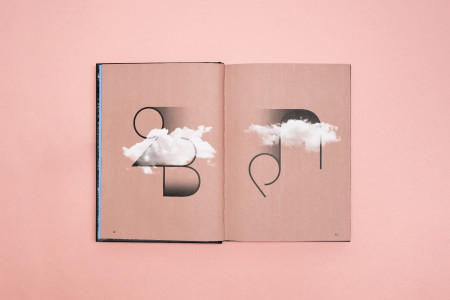

EL: Das Stichwort „Buchstabe“ als Zeichen ist jetzt sehr passend.

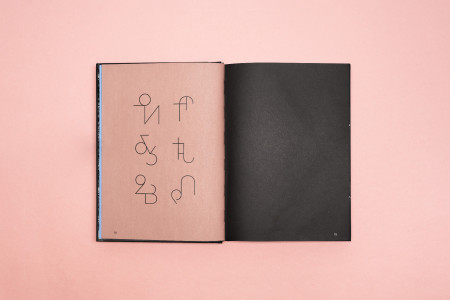

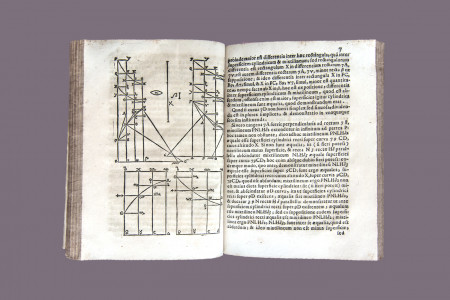

MW: Bei dem ersten Projekt des Buches geht es konkret um Zeichen, die eine Erweiterung des lateinischen Alphabets sind: den ASCII-Schriftsatz, der unser Buchstabensystem digital definiert. Das €-Symbol, das Schriftzeichen für das versale SZ (ß) (2008) oder das @-Zeichen sind neu dazugekommen. So etwas passiert häufiger. Die Idee bei dieser Arbeit ist es, zu fragen, ob man ein Zeichensystem bzw. eine visuelle Kommunikation entwerfen könnte, die mit der Zukunft verhandelt, obwohl sie noch nicht bestimmt ist. Es geht bei dieser Idee darum, Zeichen zu entwerfen, die aktuell noch keine Funktion haben, aber vielleicht irgendwann eine Funktion bekommen könnten, in diesem Sinne allerdings noch nicht besetzt sind. So sind mehrere hundert Zeichen entstanden, die dann selektiv ausgedünnt wurden, sodass nur die überzeugendsten geblieben sind. Auch gab es Befragungen im Bekanntenkreis und bei Kollegen. Die ernsthaften oder diejenigen, die formal am stabilsten dastanden, sind nun im Buch. Es sind sechs Stück aufgenommen worden. Diese warten nun darauf, irgendwann einmal eine Funktion zu bekommen.

EL: Was ich in diesem Zusammenhang und in Bezug auf das Künstlerbuch besonders interessant finde, ist, dass sich das Berufsbild des Grafikdesigners aus einem anderen Zusammenhang herleitet als das des Malers, der Malerin. Im Unterschied zur Malerei, die sich in ihrer Tradition an der Nachahmung der äußeren Wirklichkeit, der Mimesis, orientiert, kommt Grafikdesign vom Schreiben und später vom Druckerberuf her und damit vom Konstruieren von Zeichen und Buchstaben. Insofern hat die grafische Bildlichkeit eine enge Bindung an die Kommunikation via Textvermittlung in Abhängigkeit von technischen Entwicklungen, angefangen mit der Erfindung und Ökonomisierung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg im Jahr 1440. Das schlägt sich in diesem Projekt nieder, das in diesem Sinne vor allem deutlich macht, dass Zeichen zuerst Bilder werden müssen, bevor sie Bedeutungsträger sein können. Das heißt, es beginnt mit einem Entwurf der Zeichenform. Zuerst muss eine Gestaltung erfolgen, damit nachfolgend eine Kommunikation über komplexe Prozesse einsetzen kann. Das finde ich enorm wichtig, wenn man über freie und angewandte Kunst spricht. An Deinem Zeichen-Projekt verdeutlicht sich besonders gut, dass Grafikdesign keine Addition aus Funktion und ästhetischem Mehrwert ist, wie es manchmal definiert wird. Das ist aus meiner Sicht ohnehin eine falsche Darstellung der Verhältnisse.

Eva Linhart: Abenteuer Kunsthandwerk. In: Kunsthandwerk ist Kaktus. Die Sammlung seit 1945, herausgegeben von Sabine Runde und Matthias Wagner K, Ausstellungskatalog, Museum Angewandte Kunst, Frankfurt, Stuttgart 2022, ISBN 978-3-89790-649-5, S. 42–52.

Im Fall Deiner Zeichen wird zuerst die Bildlichkeit entwickelt – die Konstruktion und Gestaltung von Zeichen – und dann erfolgt möglicherweise die Aufladung mit einer Bedeutung im Kommunikationskontext. Insofern finde ich Deine Vorgehensweise sehr bemerkenswert. Denn indem Du die „Bildung“ der Zeichen oder Buchstaben an den Anfang dieses Künstlerbuchs stellst, charakterisierst Du Deine Profession und ihre Genese.

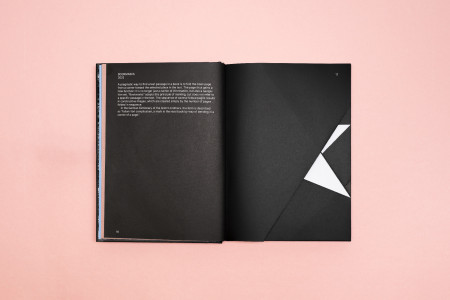

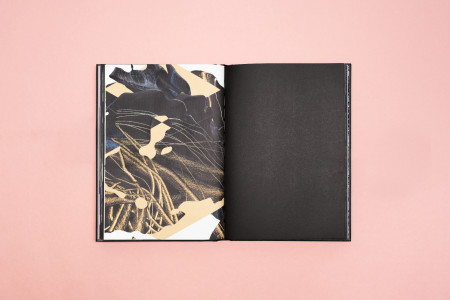

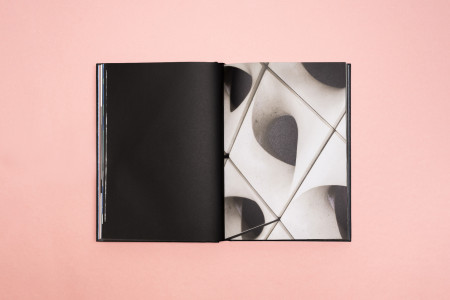

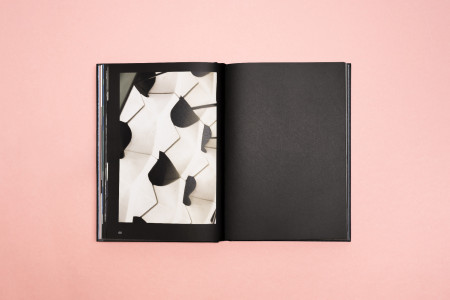

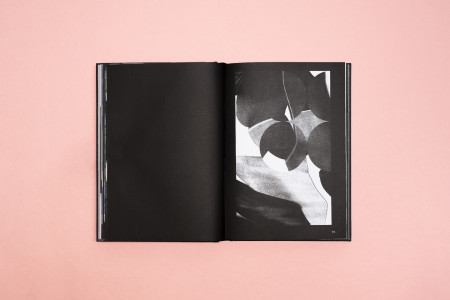

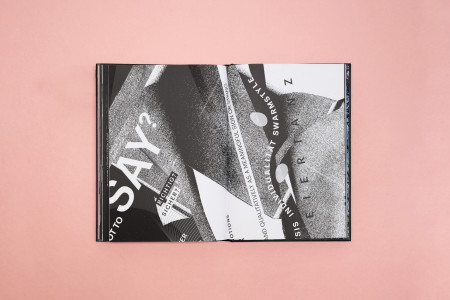

Wir kommen zum nächsten Kapitel, das aus Faltungen der Buchecken besteht.

Damit startest Du eine Reflexion zu der Frage, was ein Buch als Kunst sein kann. Du fragst, was die bildnerischen Mittel und was die ureigenen Gestaltungsmöglichkeiten eines Buches sind. Diese Fragestellung, die auf das ästhetische Potenzial der Gestaltungsmittel rekurriert, macht aus diesem Buch ein Künstlerbuch. Denn diese Faltungen sind keineswegs mit Origami zu verwechseln. Vielmehr beziehst Du Dich auf die Sitte oder Unsitte, die Ecken umzuknicken, um einen Anhaltspunkt zu haben, wo man zu lesen aufgehört hat. Du greifst damit das Thema Buch und Erinnerung auf. Du differenzierst es aus, indem Du die Pagina in unterschiedlichen Positionen auf den Seiten platziert hast. Die Buchbinderei musste dann die Blätter so falten, dass die Seitenzahlen verdeckt wurden. So beginnt ein sehr schönes Spiel zwischen Zeichen, Funktion, Verdecken und Offenheit ...

MW: ... und natürlich der Realisation. Denn die Aufgabe der Buchbinder war, einfach nur die Seitenzahlen nach einem gewissen Faltmuster zu verdecken.  Daraus ergibt sich in der Abfolge eine Art konstruktives Bild. Dieses wird immer kleiner, je weiter man blättert. Und zum Schluss hat man so ein ganz, ganz kleines geometrisches Gebilde – ein Restschwarz. Das variiert um ein oder zwei Millimeter, je nachdem, wie genau oder ungenau die Buchbinder es gefaltet haben.

Daraus ergibt sich in der Abfolge eine Art konstruktives Bild. Dieses wird immer kleiner, je weiter man blättert. Und zum Schluss hat man so ein ganz, ganz kleines geometrisches Gebilde – ein Restschwarz. Das variiert um ein oder zwei Millimeter, je nachdem, wie genau oder ungenau die Buchbinder es gefaltet haben.

EL: Hier wird erneut deutlich, dass dieses Buch in die Hand genommen werden muss. Wir müssen die Seite aufschlagen, schauen und entfalten, um das räumliche Nacheinander der Faltungen zu entdecken.

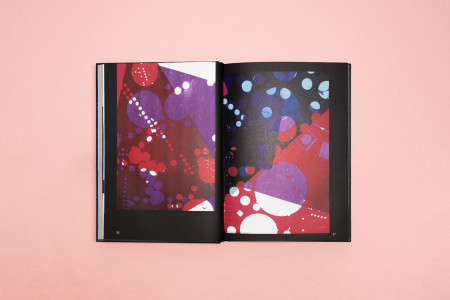

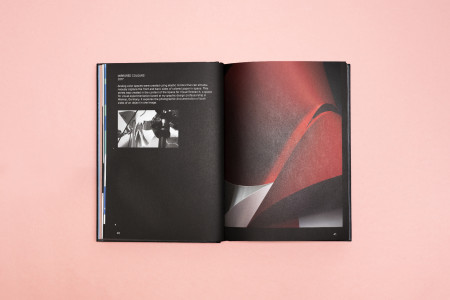

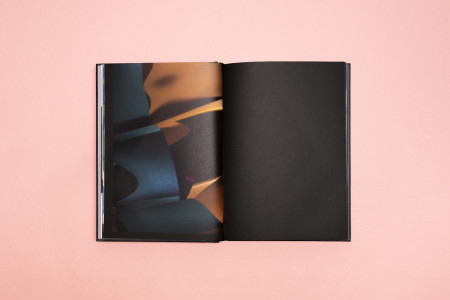

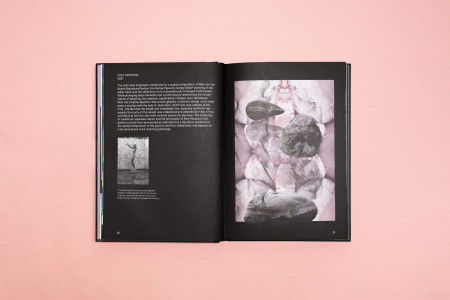

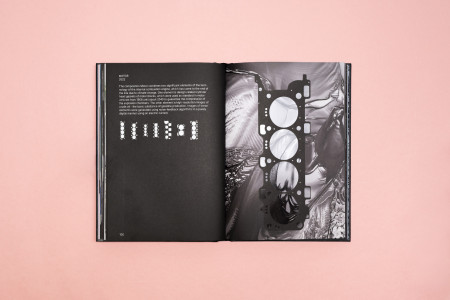

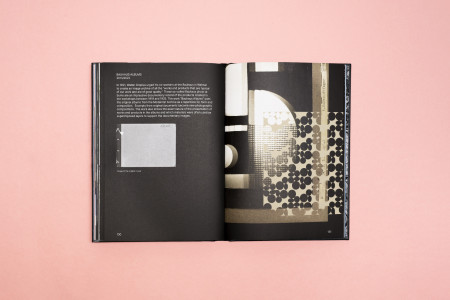

Wir wenden uns nun einem neuen Kapitel zu und ich würde dabei gerne auf die Frage der Methode und der Bildentstehung im Grafikdesign eingehen. Hierfür möchte ich das Kapitel „Hans-Hartung-Methode 2021“ besprechen. Kannst Du es bitte für uns beschreiben?

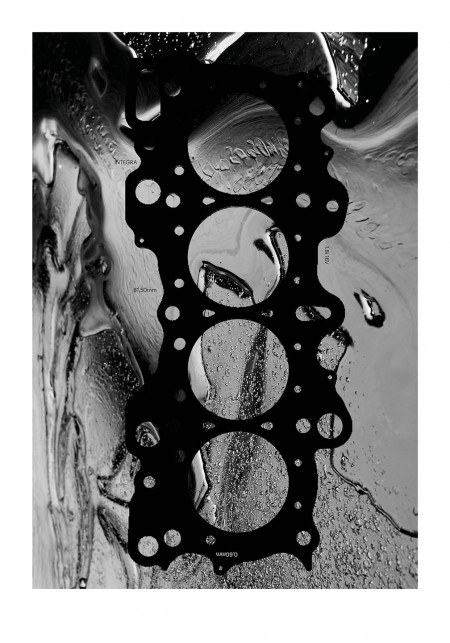

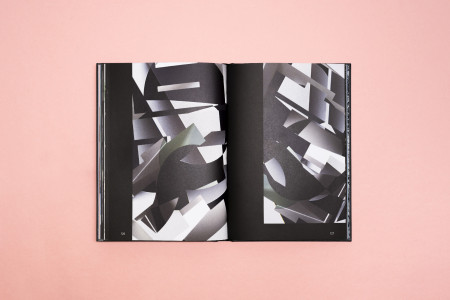

MW: Es gibt unterschiedlichste Methoden, Bildsujets zu generieren. Bei mir hat es oft etwas mit einer Verkettung von Techniken in Kombination mit konzeptionellen Ideen und am Ende viel mit Zufällen und Unfällen zu tun. Interessant finde ich, wenn man sich zum Beispiel eine künstlerische Bildmethodik von anderen Gestalter:innen ausleiht, um die eigene Arbeit um ähnliche Prinzipien zu erweitern, dabei jedoch auf andere Werkzeuge zurückgreift. Auf die Hans-Hartung-Methode bin ich – glaube ich – vor vier oder fünf Jahren über eine Arte-Dokumentation gestoßen. Da wurde gezeigt, wie er in seinen frühen Jahren Ausschnitte von Postkarten verwendet hat, um daraus für die eigene Arbeit Kompositionsmotive zu bekommen. Seine Aufgabe als Maler war es ja, großformatige, abstrakte Bilder auf Leinwand zu malen. Diese Methode habe ich mir nun „geborgt“ und sie in die Gegenwart überführt, indem ich entschied, mit dreidimensionaler CGI zu arbeiten. Das heißt, ich habe hier mit dem Cinema 3D-Programm High Resolution Fotos von Hans Hartungs Bildern – also digitale Reproduktionen – transformiert. Dieses Ausgangsmaterial hatte eine so hohe Auflösung, dass ich beliebige Körper rendern und wieder beliebig groß reproduzieren konnte. Im 3D-Grafikdesign ist das Rendern ein Prozess, bei dem Schattierung, Farbe und Laminierung zu einem 2D- oder 3D-Drahtmodell hinzugefügt werden. Dadurch sollen lebensechte Bilder auf dem Bildschirm erzeugt werden. Diese Hartung-Texturen habe ich auf virtuelle Flüssigkeiten projiziert. Es ist im Prinzip der Pinselstrich, der vom Pinsel kommt und noch nicht auf der Leinwand ist. Es ist ein dynamisches Zwischenstadium, das hier die Grundlage bildet. Und darauf verbiegt sich nun das Hartung-Bild. Diesem System zu folgen, war zunächst eine konzeptionelle Idee, die dann durchprobiert wurde. Da kommt man zu eindrucksvollen räumlichen Objekten und Lösungen, die am Anfang noch nicht so geplant waren. Es war auch eine Menge Zufall, der hier eine Rolle gespielt hat. Natürlich produziert man von so einer Idee auch gerne 30, 40 oder 50 einzelne Sujets und versucht dann wieder durch Selektionen zu einer gewissen Klarheit zu kommen.

EL: Was mich an dieser Vorgehensweise mit dem Bezug zu Hartung begeistert, ist, dass er sich an einer Malerei abarbeitete, die im Grunde genommen immer noch an die Nachahmung der Wirklichkeit, also konzeptionell an die Mimesis, gebunden war, er aber gleichzeitig die Wortprägung der „Abstraktion“ – vom Gegenstand abgezogen im Sinne eines Loslösens von der Gegenständlichkeit – negativ definierte. Hartung macht mit seiner Methode der Abstraktion demnach deutlich, dass er eben nicht die Wirklichkeit abbildet, sondern dass seine „Vorlage“ ein Bild in seiner Autonomie ist, welches aus Farben und den bildnerischen Entstehungsprozessen und -mitteln hervorgeht. Er geht – kurz gesagt – produktionsästhetisch vor. Diese spezielle Abstrahierung hat er methodisch erarbeitet, indem er einen kleinen Ausschnitt vergrößerte und damit das künstlerische „Verfremden“ bewusst machte. Und Du nimmst es noch einmal auf und setzt es fort.

MW: Das Interessante daran ist, dass Hartung den Ausschnitt nicht von einem eigenen Bild nimmt, sondern von dem eines anderen Malers.

EL: Ja, das meine ich. Es ist entscheidend, dass er sich auf frühere Malerei bezieht, weil er damit auf ihre Tradition verweist. Er begründet mit diesen „Vorlagen“ und seiner Methode ein grundlegend anderes Verständnis von der Abstraktion in der Malerei als etwa Wassily Kandinsky. Denn Hartung hat seine gegenstandsfreie Malerei aus der klassisch-traditionellen entwickelt, die gegenstandsorientiert (mimetisch) ist. Er führt damit die genealogische Linie der Malerei in ihrer Abhängigkeit von der Naturnachahmung zwar fort, legt dabei aber den malerischen Prozess, der aller Malerei zugrunde liegt, offen.

Vgl. Ernst Kris, Otto Kurz: Die Legende vom Künstler. Ein geschichtlicher Versuch, 7. Aufl., Frankfurt am Main 2019, ISBN 978-3-518-28802-3.

Er verfolgt die malerische Bildentstehung – den produktionsästhetischen Aspekt –, bei dem es eben nicht darum geht, ob jemand einen Apfel oder eine nackte Frau gemalt hat, sondern um die Entstehungsweisen, darum, wie die Malerei vorgeht. Oder anders gesagt: Das „Wie“ der bildnerischen Mittel ist sein Thema. Auf dieser Methode baust Du auf, um fantastische Bildlichkeiten entstehen zu lassen. Diese zielen nicht unbedingt darauf, eine abstrakte freie Malerei zu sein, sondern suchen eine Methode zu entwickeln, die zu neuartigen Bildphänomenen führt.

Das Entscheidende daran ist, dass Du, wenn man mit Dir über Grafikdesign spricht, Deine Arbeit immer im Zusammenhang mit neuen Computerprogrammen und technischen Entwicklungen beschreibst. Diese bindest Du an die Veränderung der Sichtweisen. Damit machst Du die Werkzeuge und ihre Wirkungsmodalitäten zu einem wesentlichen Partner im Kontext der Entstehung Deiner Bilder. Wie können wir uns das vorstellen?

MW: Die Arbeiten, die man in dem Buch findet, sind mit den Methoden von Grafikdesign entwickelt worden. Die Methoden von Grafikdesign sind Drucktechniken, Reproduktionstechniken, bildnerische Skripttechniken und sehr unterschiedliche Arten, wie man zu einem Bild oder Layout oder zu Kompositionstechniken kommt. Insofern ist es ein Handwerkskasten, den ich hier habe, um überhaupt auf die „eigenen" Arbeiten zu kommen. In dem Sinne wäre es nun sehr unsicher, wenn ich versuchen würde, es mit einem Pinsel zu malen.

EL: Ja, das wäre einfach komplett etwas anderes.

MW: Mich hat dieses System interessiert, und ein System ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Ob das jetzt 3D- oder Scripting- oder what ever für Programme sind, sie alle gehören zu den Werkzeugen des Grafikdesigns.

EL: Daran ist auch bemerkenswert, wie sehr technische Entwicklungen unsere Sehgewohnheiten prägen. Bei unseren Vorgesprächen haben wir bereits thematisiert, dass Sichtweisen auf Grafikdesign altern, sich überholen können, und dass durch neue Technologien auch neue Erwartungen an die Attraktivität von Bildlichkeiten entstehen. Das heißt, Innovation im Bereich Grafikdesign ist nicht allein eine Frage persönlicher, möglicherweise genialischer Anlagen, sondern sie ist immer im Verbund mit der technischen Entwicklung und ihren Möglichkeiten zu bewerten.

MW: Ja, das ist so. Das ist die DNA der visuellen Kommunikation. Wenn wir zum Beispiel bei Toulouse-Lautrec anfangen, dann kann ich seine Plakate mit Innovationen verbinden, sei es mit verschiedenen Drucktechniken, Reprotechniken oder technologischen Weiterentwicklungen über den Desktopcomputer bis hin zu 3D-Welten, bis hin zu AR

Abkürzung für „augmented reality“, erweiterte Realität.

oder AI-Themen.

Abkürzung für „artificial intelligence“, künstliche Intelligenz.

EL: Du sprichst damit die Identität von Grafikdesign an und machst deutlich, dass Dein Werkzeug ein anderes ist als das von bildenden Künstler:innen der freien Kunst. Es ist schon so, dass das Grafikdesign als eine auf Vervielfältigung angelegte Kommunikationsart auch einen eigenen technischen Entwicklungskontext hat, um Bildlichkeiten entstehen zu lassen. Daher finde ich es nicht egal, ob man als Künstler:in der freien bildenden Kunst oder als Künstler:in des Grafikdesigns arbeitet. Vielmehr sollten wir von einer Kunst im Sinne des Grafikdesigns oder der visuellen Kommunikation sprechen. Mein Vorschlag wäre, dass wir grundsätzlich aufhören sollten, von „der“ Kunst zu sprechen, und stattdessen im Einklang mit den heutigen Ausdifferenzierungen und Diversitäten den Plural – die Künste – zu verwenden beginnen sollten. Der öffentliche Raum ist heute ein Bildraum, und als solcher bestimmt er unsere Kommunikation und die damit verbundenen Absichten und Durchsetzungsstrategien.

MW: Dazu sollte ich erklären, dass fast die Hälfte der Projekte, die jetzt in dem Buch sind, auch in diesem Kontext entstanden sind. Das heißt, es waren irgendwelche angefangenen Prozesse, die vielleicht liegen gelassen worden sind, nicht weiterentwickelt wurden und eine Initialzündung brauchten, um weitergedacht zu werden. Aber letztendlich, als klar war, dass es eine Publikation wird, sind viele der Arbeiten eigens dafür entstanden. Diese wurden dann teilweise darauf getestet, wie sie in großen Formaten aussehen könnten, wenn man sie in einem anderen Zusammenhang zeigen würde. Aber eigentlich war klar, dass man in fünf oder maximal sechs Farben drucken kann; es war klar, dass man mit transparenten Lacken druckt, dass man Papierwechsel vornehmen und verschiedene Drucktechniken anwenden kann. Das ist die praktisch-technische Basis gewesen, wie das Buch visuell zustande gekommen ist.

EL: Das ist hoch interessant. Bei unseren Vorgesprächen hast Du mehrfach betont, dass es Dir nicht darum geht, eine Bildlichkeit ausschließlich im Zusammenhang mit einem Auftrag zu entwickeln, sondern dass Du kontinuierlich an Deinen Bildsprachen arbeitest, und zwar schon immer. Du eignest Dir Bildrepertoires an und erweiterst sie unentwegt. Machst Du das, um vorbereitet zu sein, um sie je nach Kontext hervorholen und in ein Grafikdesign der jeweiligen Projekte überführen zu können? Kann man das so sehen?

MW: Das „Überführen“ passiert zwar auch, aber ich sehe das weniger im Sinne einer konkreten Anwendung. Ich arbeite kontinuierlich an Sachen, auch wenn ich keinen Auftrag oder keine Ausstellung habe. Das Weiterentwickeln sollte man meiner Ansicht nach spielerisch begreifen. Es geht darum, experimentierfreudig zu sein und Lust an neuen Werkzeugen, an Tools, an Experimenten oder an konzeptionellen Ideen zu haben und diese irgendwo in irgendeine Richtung zu treiben. Aber oftmals entwickelt sich das auch in keine Richtung. Es ist auch nicht so, dass ich eine Idee nach der anderen abarbeite. An mehreren Projekten gleichzeitig zu probieren … manche bleiben dann einfach liegen … da wird nix draus, das ist eine blöde Idee und sieht auch nicht gut aus. Und manchmal ist es so, dass eine Idee liegenbleibt und in zwei, drei Jahren fasst man sie wieder an und dann ergibt sich plötzlich etwas Überraschendes daraus. Wenn ich den Kniff dann hinbekomme, dann ist es prima. Da entsteht dann auch der Unterschied von der angewandten zur freien Gestaltung. Hier muss ich entscheiden, ob das Projekt zu Ende ist, ob es für mich fertig ist, einen Aggregatzustand erreicht hat, von dem ich sage, so ist es richtig.

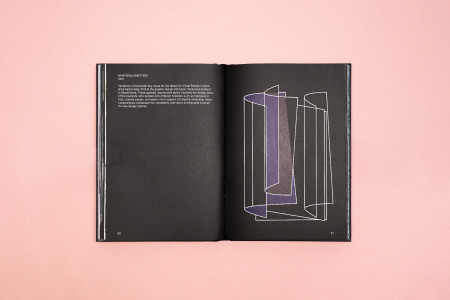

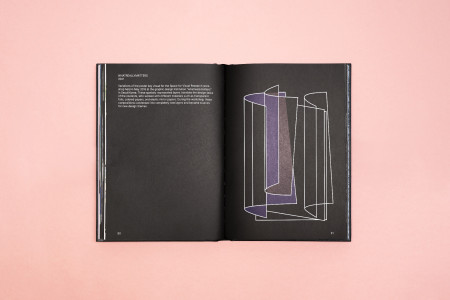

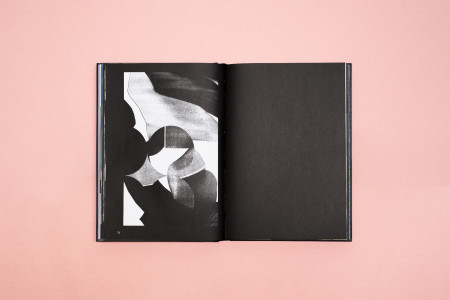

EL: Sich nicht abstimmen zu müssen, selbst über den Buchraum zu bestimmen, erklärt auch, warum dieses Buch ein Künstlerbuch ist. Denn Du bist der Autor, Du entscheidest darüber, wann es fertig ist. Du bestimmst komplett diesen Kunstraum im Sinne Deines künstlerischen Ansatzes und Deiner Kriterien. Und da wir jetzt darüber sprechen, möchte ich Dich zur Seite 97 fragen, wie so etwas entstehen konnte und auf welche Art und Weise es in diesen fantastischen Druck überführt wurde.

MW: Wir, ein Team der Bauhaus-Universität und meine Partnerin Vera Kunz, haben im Rahmen des 100-Jahre-Bauhaus-Jubiläums eine kleine Welttournee gemacht. Wir waren in verschiedenen Ländern und haben Gestaltungs-Workshops zu diversen Thematiken realisiert – meistens zum Thema Bildgenerierung unter dem Namen „Manifest of Practice“. Wir wurden von Institutionen eingeladen. In diesem Fall war es das Design-Labor whatreallymatters, so eine Art Kunstverein für Grafikdesign in Seoul, Südkorea. Sie haben mich gefragt, ob ich nicht ein Plakat gestalten könnte, das illustriert, um was es in dem Workshop geht. Stattdessen habe ich eine Zeichnung vorgeschlagen, die erklärt, was den Workshop ausmacht, wie das mit den Faltungen und mit den Formen funktioniert – also was die grobe Thematik ist –, und ihnen gesagt: „Macht ihr doch ein Plakat daraus.“ Ich bin so vorgegangen, weil es Koreanisch betitelt war bzw. die Veranstalter das direkt und viel einfacher an ihren Kontext anpassen konnten. Schließlich wurde aus den vielen Variationen eine Zeichnung für das Plakat verwendet.

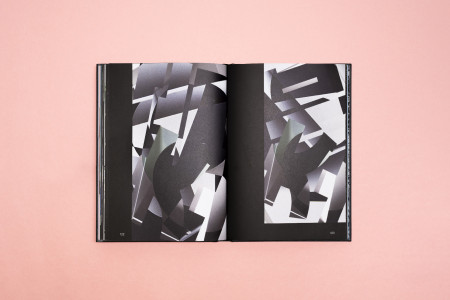

Als ich mir im Zusammenhang mit dem Buch Gedanken machte – der Workshop in Korea lag da bereits vier Jahre zurück –, was diese Faltungen sein könnten, was die Vorderseite und was die Rückseite, was funktioniert und was nicht, habe ich an vielen Variationen gearbeitet. Oder anders gesagt, stellte sich mir die Frage: Was passiert mit den Buchseiten, wenn diese wegen ihres Hell-Dunkel-Kontrasts durch die Faltungen zu eigenen Kompositionen werden, ohne dass Grafik dabei eine Rolle spielt?

EL: Hierbei handelt es sich um Überlagerungen, die thematisieren, wie Räumlichkeit entsteht. Dabei gehst Du nicht nur einfach linear vor, sondern die Formen werden über Farben und ihre Materialität unterschiedlich gefasst.

MW: Sie haben zwar einen 3D-Effekt, aber es ist „nur“ eine 2D-Illustration.

Eva Linhart blättert zurück und entdeckt auf Seite 94 eine umgeknickte Seite, ein Eselsohr, das nicht von Markus Weisbeck eingeplant worden ist und im Zusammenhang mit der Produktion als „Unfall“ entstanden ist.

EL lacht: Wir kommen jetzt zu dem kalkulierten Zufall, den Du nicht einkalkuliert hast.

MW: Das kommt ständig vor. Auch bekomme ich regelmäßig Fotos per E-Mail mit weiteren „entstandenen“ Eselsohren, was ich wunderbar finde.

EL: Da hat sich das Buch selbst „verkunstet“ … Hier sehen wir Transparenzen und Überlagerungen. Diese Passage muss vom Druck her unglaublich aufwendig gewesen sein.

MW: Ja! Es wurden insgesamt sechs Möglichkeiten der Farbe Schwarz in dem Buch thematisiert. Manche entspringen dem Material, vom Schwarz des Papiers oder vom Einbandmaterial. Dann gibt es im Offsetdruck verschiedene Möglichkeiten, Schwarz zu erzeugen: mit Ein-Farb-Schwarz, mit Vierfarb-Schwarz, mit Duplexschwarz oder noch mit einer Sonderfarbe angereichert. In dem Buch sind alle Methoden ausprobiert worden, die Schwarz generieren können.

Frage aus dem Publikum an MW: Und Du warst bei dem Druck dabei?

MW: Ja, klar. Interessanterweise haben einige der Drucker, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe, um ihnen das Buchprojekt vorzustellen und zu erklären, wie ich es gerne hätte, abgewogen und zu bedenken gegeben: „Das haben wir noch nicht gemacht, das machen wir nicht, ist zu schwierig“. Die Gutenberg Beuys Feindruckerei hat dazu nur gesagt: „Das haben wir noch nie gemacht, das wollen wir machen.“

EL: Hier war die Räumlichkeit ein grafisches Thema und bei diesem Projekt realisiert sie sich ganz anders als in den vorangegangenen Kapiteln. Das mag nun nach Formalismen im Geiste von L’art pour l’art aussehen, aber tatsächlich gibt es bei Dir stets konkrete Kontexte, von denen Du ausgehst.

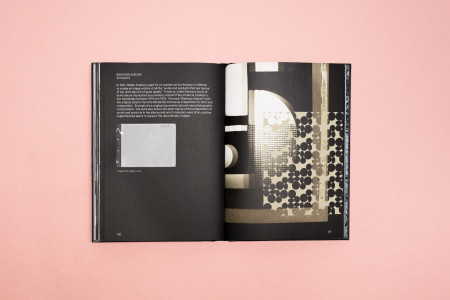

MW: Die Publikation enthält drei Projekte, mit denen ich angefangen habe, etwas zu entwickeln, das aus Archiven kommt.

Das hat damit zu tun, dass ich die Möglichkeit habe oder auch hatte, wie im Fall von Muriel Cooper, in Archive – und zwar nicht in irgendwelche Archive, sondern in solche, die mit Designgeschichte und design education zu tun haben – zu gehen und zu erforschen, wie visuelle Kommunikation, Gestaltung oder Bildgenerierung in den 1970ern und 1980ern gelehrt wurde. Im Fall von Muriel Cooper hatte ich im Rahmen einer Einladung die Möglichkeit, Teil einer Gruppenausstellung zu sein und mich mit den historischen Positionen des MIT

Das hat damit zu tun, dass ich die Möglichkeit habe oder auch hatte, wie im Fall von Muriel Cooper, in Archive – und zwar nicht in irgendwelche Archive, sondern in solche, die mit Designgeschichte und design education zu tun haben – zu gehen und zu erforschen, wie visuelle Kommunikation, Gestaltung oder Bildgenerierung in den 1970ern und 1980ern gelehrt wurde. Im Fall von Muriel Cooper hatte ich im Rahmen einer Einladung die Möglichkeit, Teil einer Gruppenausstellung zu sein und mich mit den historischen Positionen des MIT

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (USA).

zu beschäftigen. Das war 2012 im Kontext von Recherchen über das MIT-Archiv CAVS (Center for Advanced Visual Studies) in Cambridge. Murial Cooper (1925–1994) ist eine der wichtigsten Gestalterinnen und Lehrerinnen des 20. Jahrhunderts.

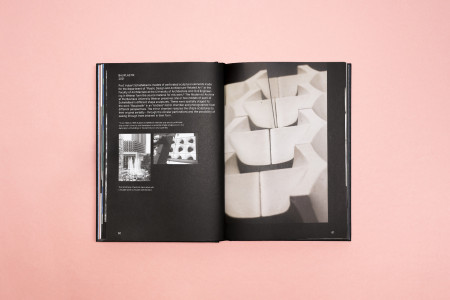

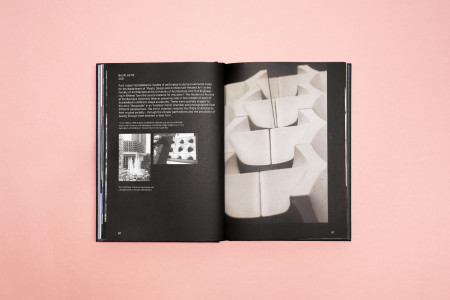

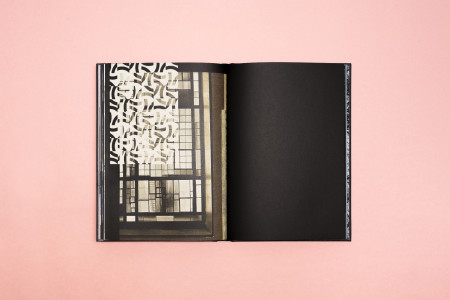

Die Arbeit davor, die mit den Durchblicken, ist von Professor Hubert Schiefelbein. Er hat an der Bauhaus-Universität die sogenannte Durchbruchplastik aus Betonformsteinen entwickelt – ein Steckenpferd der DDR-Architektur. Schiefelbein hatte eigens einen Lehrstuhl dafür inne und arbeitete mit seinen Studierenden über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren bis zum Ende der DDR an diesen großartigen Durchbruchplastiken.

Die Arbeit davor, die mit den Durchblicken, ist von Professor Hubert Schiefelbein. Er hat an der Bauhaus-Universität die sogenannte Durchbruchplastik aus Betonformsteinen entwickelt – ein Steckenpferd der DDR-Architektur. Schiefelbein hatte eigens einen Lehrstuhl dafür inne und arbeitete mit seinen Studierenden über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren bis zum Ende der DDR an diesen großartigen Durchbruchplastiken.

Vgl. Markus Weisbeck: Bauplastik. In: Space for Visual Research Volume 1, herausgegeben von Markus Weisbeck, Michael Ott und Mathias Schmitt, Leipzig 2014, ISBN 978-3-944669-80-9, o. S.; siehe auch www.kaimiddendorff.com/?page_id=4135

Originalarbeiten sind auf der Berliner Karl-Marx-Allee am Kino International zu sehen mit drei Kompositionen und sieben Reliefs, die er zusammen mit den Bildhauern Waldemar Grzimek und Karl-Heinz Schamal entworfen hat, gleich gegenüber vom Café Moskau, das Nicolas Berggruen gekauft hat. Wenn man sich ein bisschen umschaut, dann findet man noch ein paar Arbeiten von ihm mit diesen Formsteinen.

Und ich hatte dann die Möglichkeit – um auf das MIT zurückzukommen –, die Originalmodelle im Archiv der Moderne in Weimar zu begutachten und mit ihnen weiterzuarbeiten. Diese habe ich dann in Spiegelräume positioniert, weil nur noch wenig Modelle vorhanden waren, und daraus eigene künstlerische Arbeiten entwickelt.

EL: Die Vorlage ist cool. Du nimmst dieses plastische Thema auf und übersetzt es in das Buch, indem Du Löcher hineinstanzen lässt und dadurch der Buchraum über diese Durchblicke neu erlebbar wird. Hier in der Ausstellung ist nicht der Buchraum, sondern wird die Wand zum Thema.

MW: Ja, richtig, und im Buch wird die Stanzung zur Überleitung, um dem Thema Durchbruchplastik eine Funktion zu geben. Es musste sein.

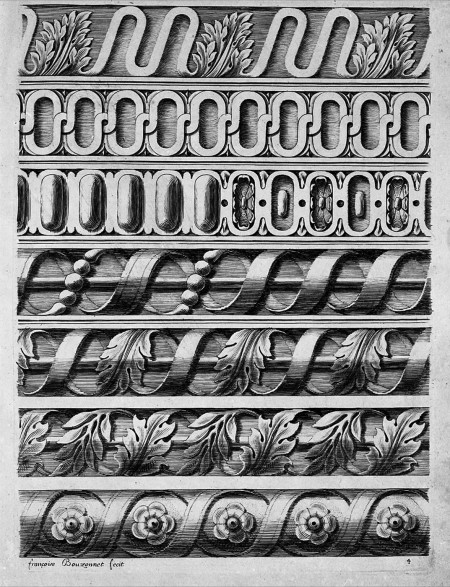

EL: Ja, denn diese Durchbruchplastik stellt den Versuch war, das Dekorative an das Funktionale zu binden, um damit das im 20. Jahrhundert in Opposition zum 19. Jahrhundert verpönte Spiel mit Ornamenten durch eine funktionale Sinngebung zu legitimieren.

Vgl. Eva Linhart: Abenteuer Kunsthandwerk. In: Kunsthandwerk ist Kaktus. Die Sammlung seit 1945, herausgegeben von Sabine Runde und Matthias Wagner K, Ausstellungskatalog, Museum Angewandte Kunst, Frankfurt, Stuttgart 2022, ISBN 978-3-89790-649-5, S. 42–52.

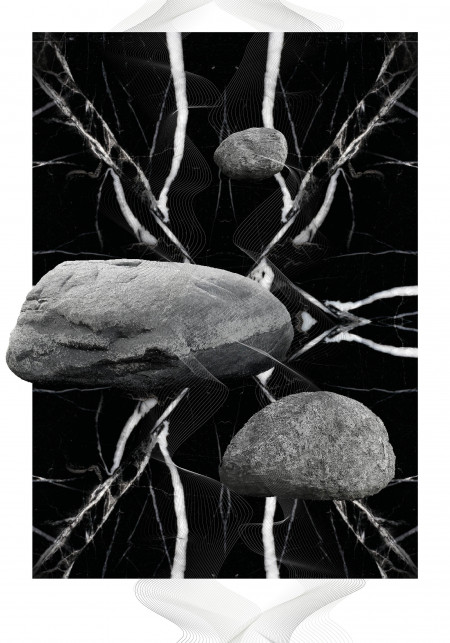

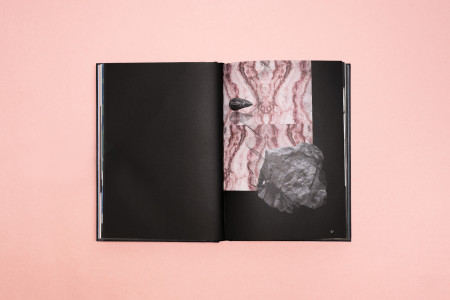

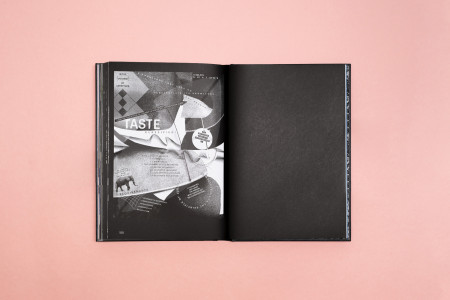

Das Buch bietet außerdem viele schöne Projekte

wie Bildgenerierung, Steine aus dem Internet, Fotografie, Verfremdung, Papierstanzungen, Kontraste aus matt und glänzend in allen Nuancen und vieles mehr. Sie alle sind äußerst befriedigend beim Schauen – so auch dieses Projekt mit den Eiswürfeln, das einem kaleidoskopischen Spiel gleicht. Aufbauend auf dem Prinzip des kalkulierten Zufalls, setzt es Bildlichkeiten zwischen Schwarz und Weiß frei. In dieser Weise kann man das ganze Buch und seine stets anderen Gestaltungen auf ihre Entstehungsmodi durchgehen. Dabei ist immer erklärt, unter welchen Aspekten das jeweilige Kapitel und seine Gestaltungsthemen entstanden sind.

wie Bildgenerierung, Steine aus dem Internet, Fotografie, Verfremdung, Papierstanzungen, Kontraste aus matt und glänzend in allen Nuancen und vieles mehr. Sie alle sind äußerst befriedigend beim Schauen – so auch dieses Projekt mit den Eiswürfeln, das einem kaleidoskopischen Spiel gleicht. Aufbauend auf dem Prinzip des kalkulierten Zufalls, setzt es Bildlichkeiten zwischen Schwarz und Weiß frei. In dieser Weise kann man das ganze Buch und seine stets anderen Gestaltungen auf ihre Entstehungsmodi durchgehen. Dabei ist immer erklärt, unter welchen Aspekten das jeweilige Kapitel und seine Gestaltungsthemen entstanden sind.

EL blättert weiter bis zur Seite 130.

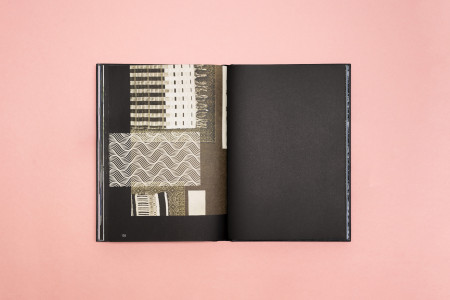

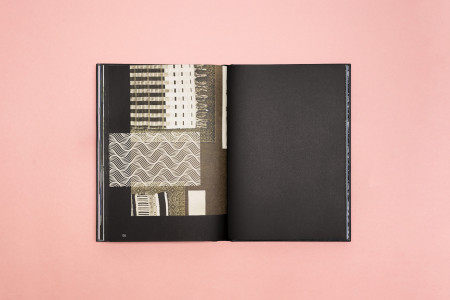

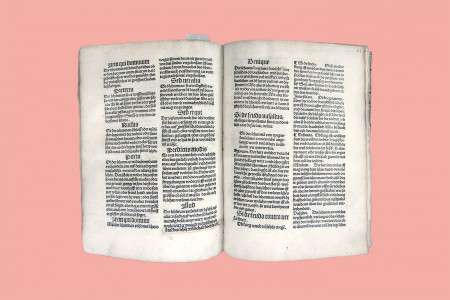

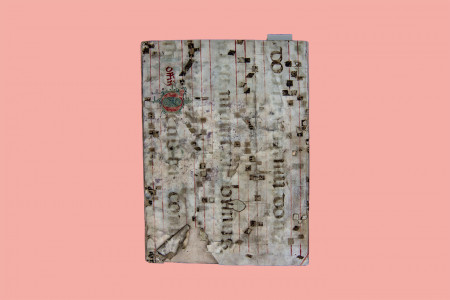

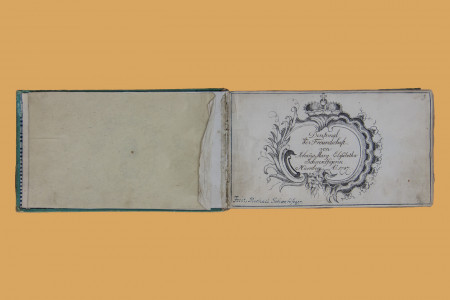

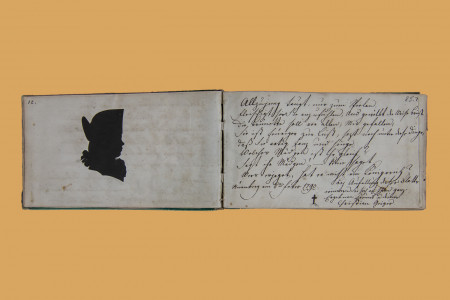

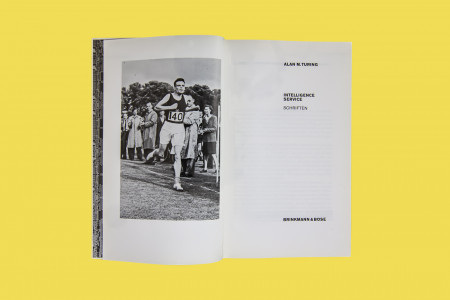

MW: Hier habe ich erneut mit dem Archiv der Moderne gearbeitet. Es geht um die originalen Bauhaus-Alben, die eine interessante Geschichte haben. Gropius hat in seiner Weimarer Zeit alles fotografieren lassen, jegliche Studentenarbeit und jegliche Arbeit der Professoren, der Meister und Handwerksmeister. So sind fünf Fotobände entstanden, geordnet nach Materialien und Techniken wie Gips, Holz, Metall, Glas oder Textil und Weben. Er ließ die Arbeiten durchfotografieren und einfach in die Alben einkleben. Dummerweise wurden diese, als die Truppe nach Dessau umgezogen ist, in Weimar vergessen und später dann irgendwann zu DDR-Zeiten auf dem Dachboden wiedergefunden. Sie sind ein bisschen die Kronjuwelen des Archivs der Moderne, da es eigentlich die erste Dokumentation der ersten Bauhaus-Jahre ist.

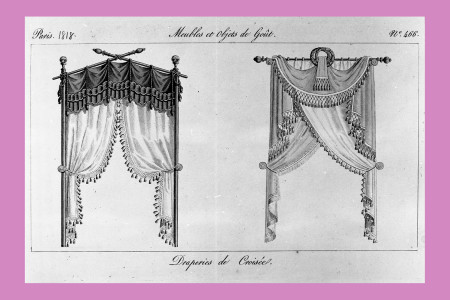

Ich kam an diese Originale durch das Archiv der Moderne und habe im Prinzip einfach nur Ausschnitte daraus fotografiert. Ausschnitte deshalb, weil allein die Art, die Technik und die Form, wie diese Fotos in die damals handelsüblichen, mit Dekoren ausgestalteten Alben eingeklebt worden sind – mit einem Muster und Untergründen, die mit der eigentlichen Arbeit überhaupt nichts zu tun haben und dem Ganzen einen Hochzeitsalbum-Charakter verleihen –, zeigen, dass Gropius mit Sicherheit seine Finger nicht im Spiel gehabt hat bzw. er jemanden beauftragt und angewiesen hat: Dokumentiere alles und klebe es für die Nachwelt in Alben. Mir ging es dabei – glaube ich – einfach um die Obskurität, wie die erste Dokumentation in Weimar von 1919 bis 1926 stattgefunden hat.

EL: Und wichtig waren Dir die Untergründe, auf denen fotografiert wurde. Ihre dekorative Ausstattung und ihre Muster verkörperten das, was das Bauhaus ablehnte.

MW: Darüber gibt es auch keine Dokumentation. Ich habe versucht, etwas dazu herauszufinden. Aber man weiß nicht, wer fotografiert hat. Man hat die Alben einfach irgendwann zu DDR-Zeiten auf dem Dachboden gefunden und gewusst, dass es etwas ganz Wertvolles ist. Interessanterweise, obwohl damit die Moderne begründet worden ist, sind bei den vielen weltweiten 100-Jahre-Bauhaus-Ausstellungen die Alben nie angefragt worden. Dabei sind sie, wenn ich nicht irre, auch als Reprint erhältlich. Das heißt, Wissenschaftler und Historiker wissen von der Existenz dieser Bücher, aber irgendwie wollte niemand sie ausleihen.

EL: Diese Alben stellen eine Art Musterbücher dar. Man müsste diese zuerst einmal einordnen. Für die gegenwärtige Kunstrezeption steht Materialkunde jedoch nicht an erster Stelle.

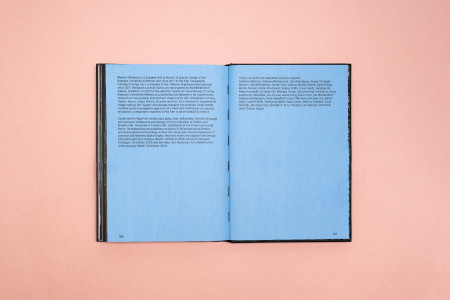

Die Kapitel münden in einem sehr anregenden Gespräch, das Du und Daniel Feige geführt habt. Es liegt in Englisch und Deutsch vor. Ihr sprecht über den schöpferischen Prozess und die Bildlichkeiten im Rahmen von Grafikdesign und Kunst. Wie können Bildlichkeiten entstehen? Ihr berührt dabei die Genie- als Autonomie-Ästhetik, zumindest Daniel Feige auf jeden Fall, was ich in diesem Zusammenhang sehr wichtig finde. Gleichzeitig stellt ihr den schöpferischen Prozess unter das Moment der Zeit. Euer Gespräch ist sehr lesenswert, ohne dass ich es jetzt rekapituliere. Auffällig ist, dass ihr den schöpferischen Prozess an sich thematisiert. Das Gespräch, das wir beide gerade führen, finde ich dazu ergänzend, weil wir euren Austausch dahingehend erweitern, dass wir es im Spannungsfeld der freien und angewandten Kunst kontextualisieren und damit die Frage nach dem schöpferischen Prozess einordnen.

Die Kapitel münden in einem sehr anregenden Gespräch, das Du und Daniel Feige geführt habt. Es liegt in Englisch und Deutsch vor. Ihr sprecht über den schöpferischen Prozess und die Bildlichkeiten im Rahmen von Grafikdesign und Kunst. Wie können Bildlichkeiten entstehen? Ihr berührt dabei die Genie- als Autonomie-Ästhetik, zumindest Daniel Feige auf jeden Fall, was ich in diesem Zusammenhang sehr wichtig finde. Gleichzeitig stellt ihr den schöpferischen Prozess unter das Moment der Zeit. Euer Gespräch ist sehr lesenswert, ohne dass ich es jetzt rekapituliere. Auffällig ist, dass ihr den schöpferischen Prozess an sich thematisiert. Das Gespräch, das wir beide gerade führen, finde ich dazu ergänzend, weil wir euren Austausch dahingehend erweitern, dass wir es im Spannungsfeld der freien und angewandten Kunst kontextualisieren und damit die Frage nach dem schöpferischen Prozess einordnen.

MW: Zu diesem Gespräch ist wichtig zu sagen, dass Martin Feige an der Kunstakademie Stuttgart die Professur für Design-Philosophie vertritt. Es ist die einzige Professur mit diesem Schwerpunkt in Deutschland. In den USA ist man da schon weiter. Philosophie wird hier im Sinne eines „Entstehungsmoduls“ begriffen, das aufzuschlüsseln hilft, wie Gestaltung entsteht. Martin Feige kommt ursprünglich von der Jazz-Improvisation, was mir wiederum sehr vertraut ist, da ich die improvisierte Musik der notierten vorziehe. Insofern ist es wahnsinnig toll und erhellend gewesen, mit ihm Inhalte zu diskutieren, die wir als Gestalter:innen alle kennen. Die ganze Zeit in verschiedenen Loops zu arbeiten, Sachen voranzutreiben, weiter zu verändern, auf den Kopf zu stellen … Im Kontext der Kunstakademie Stuttgart hatte er solche Diskussionen schon mit anderen Gestalterinnen und Gestaltern oder Künstlerinnen und Künstlern geführt, sodass wir das Thema direkt anhand vieler konkreter Beispiele erörtern konnten, was wirklich großartig ist und vor allem sehr fundiert.

EL: Es ist ein sehr schönes Gespräch, bei dem neben der Improvisation auch verschiedene andere Prozesse, etwa die Frage, wie man zu Bildlichkeiten kommen kann, beleuchtet werden.

MW: Wie entstehen Ideen und wie kann ich Ideen weiterentwickeln? Also überhaupt, wie kommt man zu dem Thema der schöpferischen Produktion?

EL: Diese Frage ist das angemessene Schlusswort. Denn damit bringst Du das Anliegen dieses Künstlerbuchs auf den Punkt: die konstruktiven Bildentstehungsprozesse der visuellen Kommunikation, die unabhängig von der Zielgerichtetheit einer Anwendung entstehen und die die Voraussetzungen für die notwendigen Erneuerungen im Bereich Grafikdesign zugunsten einer aktuellen Wirksamkeit freisetzen.

•

Markus Weisbecks Künstlerbuch „DO THE STARS NEED A REASON TO SHINE?“ ist 2022 bei Spector Books erschienen. Es hat 189 Seiten mit 230 Farbabbildungen, ist englischsprachig mit deutscher Übersetzung des Gesprächs mit Daniel Martin Feige, ist 17 x 23 cm groß und kostet 38,00 Euro. ISBN 978-3-95905-638-0.

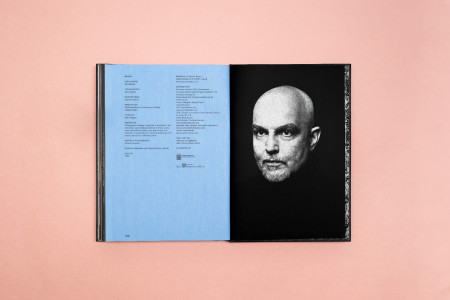

Markus Weisbeck ist Grafikdesigner, Autor und Professor an der Bauhaus-Universität Weimar. Sein Ansatz ist produktionsästhetisch motiviert und thematisiert Erneuerungsformen des Grafikdesigns. 2013 gründete er das experimentelle Labor für Grafikdesign und abstrakte a-funktionale Bildlichkeiten, das weltweit Workshops veranstaltet (China, Taiwan, Korea, Japan, Bolivien, Ecuador und Iran). In der Kai Middendorff Galerie stellt er sein freies Grafikdesign seit 2012 aus.

Eva Linhart ist Leiterin der Abteilung Buchkunst und Grafik am Museum Angewandte Kunst, Frankfurt. Die Schnittstelle freie und angewandte Kunst ist ihr Forschungsthema, das sie im Rahmen von Ausstellungen thematisiert, so in Almir Mavignier. Additive Plakate (2004), Gunter Rambow. Plakate (2007), Tobias Rehberger. Flach. Plakate, Plakatkonzepte und Wandmalereien (2010), Double Intensity. 30 Jahre Brinkmann & Bose (2012), Give Love Back. Ata Macias und Partner (2014/15), Michael Riedel. Grafik als Ereignis (2018) und zuletzt Erfolgsprogramm Künstlerbücher. Der Verlag der Buchhandlung Walther König (2022).

Kai Middendorff ist Galerist. Vor der Gründung seiner Galerie im Jahr 2008 in Frankfurt forschte er nach seiner Magisterarbeit über Alighiero e Boetti im Rahmen seiner Promotion in Kunstgeschichte zum Licht-Bild-Phänomen der ungegenständlichen Fotogramme von László Moholy-Nagy. Von 1998 bis 2008 war er Partner einer renommierten Münchner Galerie. Den Aufbau der Kunstsammlung der Allianz (Bayerische Versicherungsbank) in München begleitete er in enger Zusammenarbeit mit dem Kurator Harald Szeemann von 1997 bis 2005. Sein international wirksames wie vielseitiges Galerieprogramm ist von Fragen nach möglichen Grenzen künstlerischer Strategien bestimmt. Diese definieren die Offenheit und profilieren zugleich den Ansatz der Galerie.

„

„ „

„

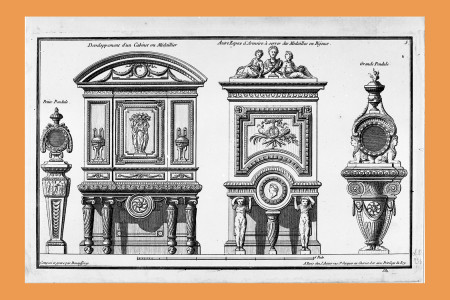

als „dienende Kunst“ (Hegel) lediglich in abgrenzender Funktion marginal oder als „untergeordnete Kunst“ (Goethe) in der Rolle eines Grenzgängers zwischen idealen Kunstansprüchen einerseits und den kruden Lebensverhältnissen andererseits kunsttheoretisch gedacht.

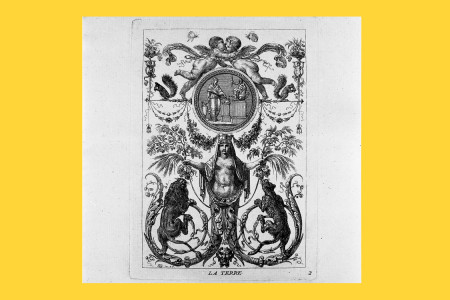

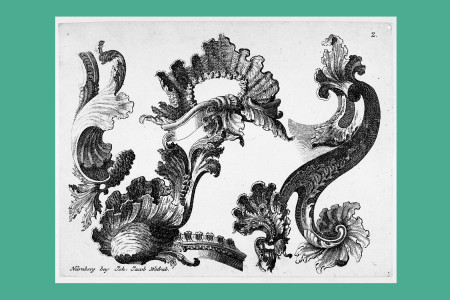

als „dienende Kunst“ (Hegel) lediglich in abgrenzender Funktion marginal oder als „untergeordnete Kunst“ (Goethe) in der Rolle eines Grenzgängers zwischen idealen Kunstansprüchen einerseits und den kruden Lebensverhältnissen andererseits kunsttheoretisch gedacht. selbst. Diese zogen das ästhetische Interesse im Zusammenhang mit der Frage nach einer autonomen, weil zweckfreien Kunst auf sich. Dass die Ornamente

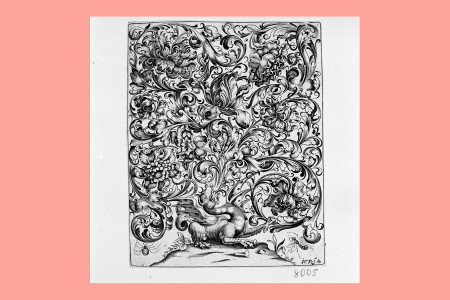

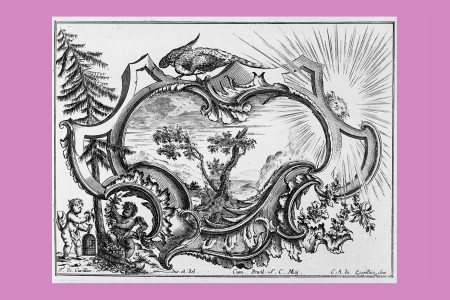

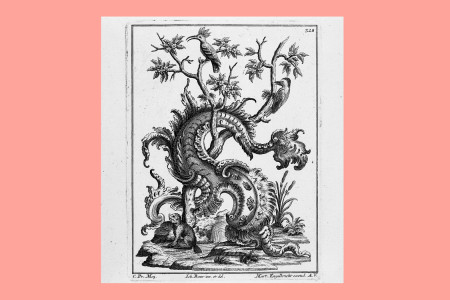

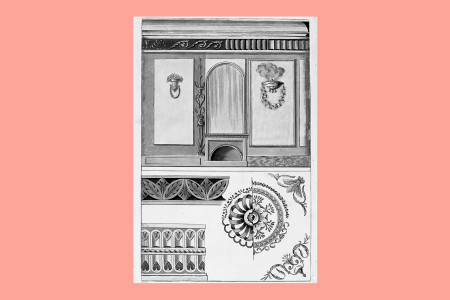

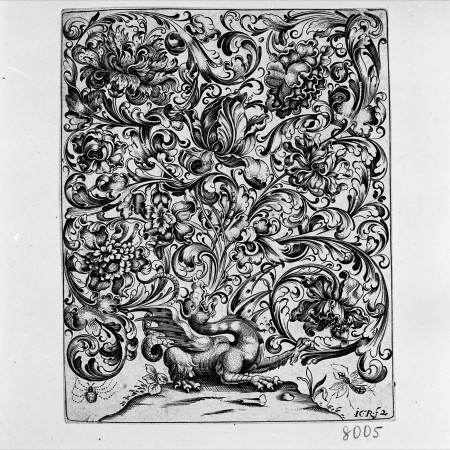

selbst. Diese zogen das ästhetische Interesse im Zusammenhang mit der Frage nach einer autonomen, weil zweckfreien Kunst auf sich. Dass die Ornamente  diese Art von Aufmerksamkeit erregten, hängt einerseits und wesentlich mit ihrer prinzipiell konstruktiv-abstrakten Motivik sowie andererseits mit ihrem Mustercharakter und dessen schmückenden Funktion zusammen. Dabei wurde die abstrakte Motivik des Ornamentalen

diese Art von Aufmerksamkeit erregten, hängt einerseits und wesentlich mit ihrer prinzipiell konstruktiv-abstrakten Motivik sowie andererseits mit ihrem Mustercharakter und dessen schmückenden Funktion zusammen. Dabei wurde die abstrakte Motivik des Ornamentalen  zum Auslöser, die Formensprache nicht mehr als eine mimetische, sich an der erscheinenden Wirklichkeit abbildend orientierende zu denken.

zum Auslöser, die Formensprache nicht mehr als eine mimetische, sich an der erscheinenden Wirklichkeit abbildend orientierende zu denken. und der Freiheit der Kunst ist Immanuel Kants Lehre vom ästhetischen Urteilen in der Kritik der Urteilskraft (1790) anzusehen. Nachdem Kant das Schöne als nicht zur Welt der Objekte, sondern der Subjekte zugehörig begründet, entwickelt er die Kategorie des „Geschmacksurteils ohne Interesse“: das „interesselose Wohlgefallen“, das sich allein auf die Form bezieht. Für das ästhetische Urteilen führt Kant so eine Bestimmbarkeit im Sinne einer subjektiven Allgemeinheit ein. Dabei ordnet sich die Rezeption des Schönen keinem spezifischen Interesse unter und ermöglicht im Gegenzug ein „freies Spiel der Vorstellungskraft“. Als „freies Wohlgefallen“ ist es ein „Wohlgefallen ohne Begriff“. Hierfür führt er in § 16 die Unterscheidung der anhängenden von der freien Schönheit ein.

und der Freiheit der Kunst ist Immanuel Kants Lehre vom ästhetischen Urteilen in der Kritik der Urteilskraft (1790) anzusehen. Nachdem Kant das Schöne als nicht zur Welt der Objekte, sondern der Subjekte zugehörig begründet, entwickelt er die Kategorie des „Geschmacksurteils ohne Interesse“: das „interesselose Wohlgefallen“, das sich allein auf die Form bezieht. Für das ästhetische Urteilen führt Kant so eine Bestimmbarkeit im Sinne einer subjektiven Allgemeinheit ein. Dabei ordnet sich die Rezeption des Schönen keinem spezifischen Interesse unter und ermöglicht im Gegenzug ein „freies Spiel der Vorstellungskraft“. Als „freies Wohlgefallen“ ist es ein „Wohlgefallen ohne Begriff“. Hierfür führt er in § 16 die Unterscheidung der anhängenden von der freien Schönheit ein. einer Papiertapete, das nur für sich gefalle und auf nichts anderes verweise.

einer Papiertapete, das nur für sich gefalle und auf nichts anderes verweise. in Verbindung mit dem Dekorationsmedium Tapete in der Eigenschaft des „freien Formenspiels“ und „interesselosen Wohlgefallens“ zum Bezugsmaterial für die Autonomie-Ästhetik als freie Kunst.

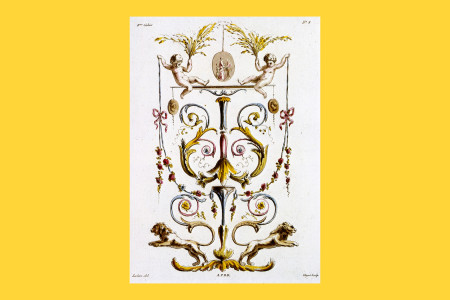

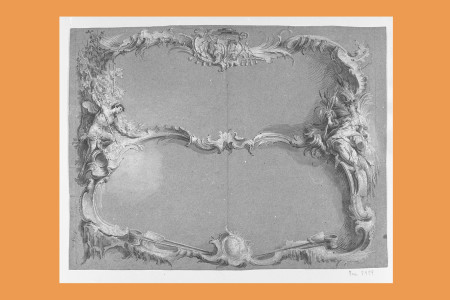

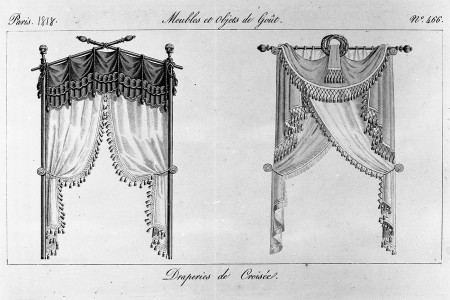

in Verbindung mit dem Dekorationsmedium Tapete in der Eigenschaft des „freien Formenspiels“ und „interesselosen Wohlgefallens“ zum Bezugsmaterial für die Autonomie-Ästhetik als freie Kunst.![Ornamentstich Rokoko: Girard (Ornamentzeichner in Paris, Lebensdaten unbekannt), ein Blatt einer sechsteiligen Folge von Rocaille-Ornamenten mit schwungvollen Entwürfen für Muschelwerk und Voluten mit dem Titel „Autre Suitte de leçons d’ornemens dans le goût du Crayon. Dessiné par Girard…Gravé par Demarteau [1722–1776] l’ainé“. Rocaille, um 1750, H 34 cm, B 22,3 cm, Inv. Nr. LOZ 101, Radierung in Kreidemanier, Bezeichnung: „Girard del. Demarteau l’ainé Sculp.“ Foto: Museum Angewandte Kunst Frankfurt](https://grafikdesigndenkensprechen.com/media/pages/content/warum-und-wie-trennen-wir-die-kunst-in-frei-und-angewandt/e859206a69-1620851159/abb-beitrag4-08-450x.jpg) , nicht einfach nur wie eine unnütze Spielerei ein Kunstwerk zu umgaukeln, sondern sich an dem Prozess der Kunstbildung im Sinne eines ernsten Spiels zu beteiligen. Die Ornamente

, nicht einfach nur wie eine unnütze Spielerei ein Kunstwerk zu umgaukeln, sondern sich an dem Prozess der Kunstbildung im Sinne eines ernsten Spiels zu beteiligen. Die Ornamente  büßen im Klassizismus ihren akzidentellen Schmuckcharakter ein.

büßen im Klassizismus ihren akzidentellen Schmuckcharakter ein. begannen im Hinblick auf die Durchsetzbarkeit der Ideale autonomer als a-mimetischer Kunst im Verhältnis zur Lebenspraxis thematisiert zu werden. Entlang der Ornamente

begannen im Hinblick auf die Durchsetzbarkeit der Ideale autonomer als a-mimetischer Kunst im Verhältnis zur Lebenspraxis thematisiert zu werden. Entlang der Ornamente  fand die Einordnung der Gebrauchskunst unter die Prädikate einer dienenden (Hegel), einer untergeordneten (Goethe) und schließlich – bezogen auf die Sonderform der Arabeske und ihrer vagierenden Einbildungskraft – einer vorläufigen Kunst (Schlegel) statt (Oesterle: S. 138 f.).

fand die Einordnung der Gebrauchskunst unter die Prädikate einer dienenden (Hegel), einer untergeordneten (Goethe) und schließlich – bezogen auf die Sonderform der Arabeske und ihrer vagierenden Einbildungskraft – einer vorläufigen Kunst (Schlegel) statt (Oesterle: S. 138 f.). eindeutig noch in eine polare Stellung zur freien Kunst, beginnen sich in der Romantik Ansätze zu entwickeln, welche die Ornamente

eindeutig noch in eine polare Stellung zur freien Kunst, beginnen sich in der Romantik Ansätze zu entwickeln, welche die Ornamente  in den Prozess der Kunstbildung nicht nur integrierten, sondern auch die Weichen für eine Umwertung vom Bei- zum Hauptwerk stellten und Voraussetzungen für die nichtgegenständliche Kunst schafften. Dies geschah, indem Goethe die Ornamente

in den Prozess der Kunstbildung nicht nur integrierten, sondern auch die Weichen für eine Umwertung vom Bei- zum Hauptwerk stellten und Voraussetzungen für die nichtgegenständliche Kunst schafften. Dies geschah, indem Goethe die Ornamente  , die bis dahin als eine Sache des Handwerks galten, zur „untergeordneten Kunst“ aufwertete. Das mündete bei Schlegel dann entlang der Arabeske und ihrer triebhaften Dynamik als „künstlich geordnete Verwirrung“ (Oesterle: S. 138) einschließlich ihrer überschießenden Suggestionskraft im Sinne der a-mimetischen Bezugnahme von Kunst auf das Leben in der Charakterisierung einer vorläufigen Kunst.

, die bis dahin als eine Sache des Handwerks galten, zur „untergeordneten Kunst“ aufwertete. Das mündete bei Schlegel dann entlang der Arabeske und ihrer triebhaften Dynamik als „künstlich geordnete Verwirrung“ (Oesterle: S. 138) einschließlich ihrer überschießenden Suggestionskraft im Sinne der a-mimetischen Bezugnahme von Kunst auf das Leben in der Charakterisierung einer vorläufigen Kunst.  deren funktionale Beteiligung am Prozess der Kunstbildung in der Rolle des Beiwerks erstmals thematisierte und dabei die Möglichkeit einer interpretativen Bildlichkeit jenseits von Abbilden oder Illustrieren in Betracht zog.

deren funktionale Beteiligung am Prozess der Kunstbildung in der Rolle des Beiwerks erstmals thematisierte und dabei die Möglichkeit einer interpretativen Bildlichkeit jenseits von Abbilden oder Illustrieren in Betracht zog.  mündete in der Kategorie des Dekorativen, das seit dem 19. Jahrhundert zum Charakteristikum des Kunstgewerbes und des Kunsthandwerks wurde.

mündete in der Kategorie des Dekorativen, das seit dem 19. Jahrhundert zum Charakteristikum des Kunstgewerbes und des Kunsthandwerks wurde. im Sinne eines schmückenden Beiwerks. In dem Maße, wie die angewandte Kunst als eine auf die Lebenspraxis ausgerichtete Konsequenz der hohen autonomen Kunst zugeordnet wird, erhält sie auch ihre künstlerische Legitimation allein über diese. Dementsprechend bleibt die Bewertung der angewandten Kunst von ihr abhängig und nachrangig. Dies wirkt sich auch auf das Kriterium „Kreativität“ aus. Wenn die Kunst an das Funktionale gekoppelt wird, unterstellt man ihr eine geringere Kreativität.

im Sinne eines schmückenden Beiwerks. In dem Maße, wie die angewandte Kunst als eine auf die Lebenspraxis ausgerichtete Konsequenz der hohen autonomen Kunst zugeordnet wird, erhält sie auch ihre künstlerische Legitimation allein über diese. Dementsprechend bleibt die Bewertung der angewandten Kunst von ihr abhängig und nachrangig. Dies wirkt sich auch auf das Kriterium „Kreativität“ aus. Wenn die Kunst an das Funktionale gekoppelt wird, unterstellt man ihr eine geringere Kreativität.  entwickelte, war die Abgrenzung gegenüber einer im Handwerk verankerten, nur untergeordneten und lediglich als Beiwerk bewerteten Kunstform unerlässlich und im Hinblick auf die Identitätsstiftung des Autonomieideals geradezu existenziell. Damit ist gemeint, dass eine a-mimetische Kunst sowohl die Differenz zum Gebrauchszweck zu markieren hatte als auch gegenüber dem Dekorativen eine strikte Abgrenzung vornehmen musste, um ihre Bedeutsamkeit, ihren „Ernst und Erkenntnisanspruch“ (Boehm) hinsichtlich des genialisch-autonomen Kunstprimats hoch und geschlossen zu halten. Dies wurde über die Unterstellung, dass das Dekorative eine bloß oberflächliche, unwesentliche und sinnentleerte Spielerei sei, vollzogen und besiegelt.

entwickelte, war die Abgrenzung gegenüber einer im Handwerk verankerten, nur untergeordneten und lediglich als Beiwerk bewerteten Kunstform unerlässlich und im Hinblick auf die Identitätsstiftung des Autonomieideals geradezu existenziell. Damit ist gemeint, dass eine a-mimetische Kunst sowohl die Differenz zum Gebrauchszweck zu markieren hatte als auch gegenüber dem Dekorativen eine strikte Abgrenzung vornehmen musste, um ihre Bedeutsamkeit, ihren „Ernst und Erkenntnisanspruch“ (Boehm) hinsichtlich des genialisch-autonomen Kunstprimats hoch und geschlossen zu halten. Dies wurde über die Unterstellung, dass das Dekorative eine bloß oberflächliche, unwesentliche und sinnentleerte Spielerei sei, vollzogen und besiegelt. in der Funktion des Beiwerks gegenüber einem Kunstobjekt der freien Kunst mit ihrem Anspruch auf ein ernstes Spiel zugunsten einer konzentrierten und sinnstiftenden Wirkung aufgehen zu lassen. Entlang der Position von Karl Philipp Moritz diagnostiziert Gunther Oesterle dessen Grundgedanken wie folgt:

in der Funktion des Beiwerks gegenüber einem Kunstobjekt der freien Kunst mit ihrem Anspruch auf ein ernstes Spiel zugunsten einer konzentrierten und sinnstiftenden Wirkung aufgehen zu lassen. Entlang der Position von Karl Philipp Moritz diagnostiziert Gunther Oesterle dessen Grundgedanken wie folgt: hinsichtlich des Raumerlebens beschreibt, indem er den Jugendstil am Beispiel von Henry van de Velde anführt und seine Bedeutung sowie seine Umwertung lange vor Duchamp in den kunsthistorischen Kontext des „Ausstiegs aus dem Bild“ herausstellt und damit für eine Neubewertung plädiert,

hinsichtlich des Raumerlebens beschreibt, indem er den Jugendstil am Beispiel von Henry van de Velde anführt und seine Bedeutung sowie seine Umwertung lange vor Duchamp in den kunsthistorischen Kontext des „Ausstiegs aus dem Bild“ herausstellt und damit für eine Neubewertung plädiert, in einer Hierarchiekonstellation von oben und unten nicht mehr überzeugen. Es musste vielmehr als ein a-funktionaler überkommener Ballast erscheinen. Daher radikalisierte sich der Ansatz des Produktdesigns im Funktionalismus zu einer Absage an autonome Kunstideale und ihre Vermittlung im Sinne eines Anwendungsbezugs dekorierender Formungsprinzipien. Damit erklärt sich, warum das Produktdesign unter Betonung eines die Funktion auf der Basis industrieller Prinzipien favorisierenden Gestaltungsansatzes sich in Gegenstellung zum Kunstgewerbe brachte, die Ornamente

in einer Hierarchiekonstellation von oben und unten nicht mehr überzeugen. Es musste vielmehr als ein a-funktionaler überkommener Ballast erscheinen. Daher radikalisierte sich der Ansatz des Produktdesigns im Funktionalismus zu einer Absage an autonome Kunstideale und ihre Vermittlung im Sinne eines Anwendungsbezugs dekorierender Formungsprinzipien. Damit erklärt sich, warum das Produktdesign unter Betonung eines die Funktion auf der Basis industrieller Prinzipien favorisierenden Gestaltungsansatzes sich in Gegenstellung zum Kunstgewerbe brachte, die Ornamente  fundamental ablehnte und mit Adolf Loos in seinem Vortrag „Ornament und Verbrechen“ von 1908 paradigmatisch deren Abschaffung forderte.

fundamental ablehnte und mit Adolf Loos in seinem Vortrag „Ornament und Verbrechen“ von 1908 paradigmatisch deren Abschaffung forderte.

Indem sie zwei Geschwister aus der Schriftenfamilie „Oracle“ von